Comment un simple village du Latium est-il devenu un empire dominant toute la Méditerranée ? Qu’est-ce qui a permis aux Romains de triompher là où tant d’autres ont échoué ?

Leur ascension fulgurante ne tient pas du hasard : elle repose sur un savant mélange de puissance militaire, de pragmatisme politique et d’ingéniosité stratégique.

Une armée professionnelle et bien organisée

Comment les soldats romains ont-ils réussi à vaincre des armées souvent plus nombreuses ? Quel était le secret de leur redoutable efficacité sur le terrain ?

Derrière chaque victoire romaine se cache une machine de guerre parfaitement huilée, fruit d’un entraînement rigoureux, d’une organisation hiérarchique stricte et d’un système logistique innovant.

Des légions disciplinées et entraînées

Les légionnaires romains étaient formés dès leur engagement à supporter les marches les plus longues, les charges les plus lourdes et les batailles les plus intenses. Leur discipline faisait leur force : chaque soldat savait exactement ce qu’il devait faire, même au cœur du chaos. Cette rigueur permettait une cohésion inégalée sur le champ de bataille.

L’entraînement ne se limitait pas à la force physique. Les soldats répétaient sans relâche les manœuvres, les formations et l’usage des armes. En situation réelle, cela leur donnait un avantage décisif sur des adversaires souvent moins organisés. Leur endurance et leur préparation faisaient toute la différence.

Cette discipline allait au-delà de la guerre : elle structurait leur quotidien, leur moral et leur loyauté envers Rome. Un légionnaire savait qu’il appartenait à une élite combattante, valorisée, respectée et crainte. Ce sentiment d’appartenance nourrissait leur engagement jusqu’à la mort.

Un commandement hiérarchisé et efficace

L’armée romaine fonctionnait selon une hiérarchie bien établie, où chaque grade avait une fonction précise. Le centurion, figure emblématique, assurait la discipline des troupes et garantissait l’exécution des ordres. Cette chaîne de commandement permettait des décisions rapides et coordonnées sur le terrain.

Les officiers n’étaient pas choisis uniquement pour leur rang social, mais aussi pour leur compétence. Les généraux victorieux étaient souvent des stratèges brillants, capables de lire une bataille et de s’adapter en temps réel. Cela contrastait avec les armées adverses, parfois dirigées par des chefs héréditaires peu expérimentés.

Cette efficacité du commandement renforçait la confiance des troupes. Chaque soldat savait que ses supérieurs maîtrisaient la situation. Cette assurance collective donnait un avantage psychologique décisif dans les affrontements majeurs.

Une logistique militaire avancée

Derrière chaque campagne romaine se trouvait une organisation logistique méticuleuse. Les légions ne se lançaient pas à l’aveugle dans des territoires inconnus : elles transportaient leurs provisions, construisaient des routes, installaient des camps et sécurisaient les arrières. Cette maîtrise logistique assurait leur autonomie.

L’intendance permettait aux armées de se déplacer rapidement et de rester en ordre de marche, même loin de Rome. Des convois suivaient les troupes, assurant nourriture, matériel, et renforts. C’était un atout crucial pour tenir un siège ou conquérir une région difficile d’accès.

Cette capacité à soutenir l’effort de guerre sur la durée distinguait Rome de ses adversaires. Là où d’autres armées s’effondraient faute de ravitaillement, les Romains poursuivaient leur avancée, implacables et organisés.

Une diplomatie stratégique et opportuniste

Comment Rome a-t-elle conquis sans toujours combattre ? Pourquoi certains peuples ont-ils accepté sa domination ?

La force militaire ne suffisait pas : les Romains savaient aussi manœuvrer habilement sur le plan diplomatique. Alliances, divisions et intégrations ont permis à Rome d’élargir son influence sans épuiser ses ressources.

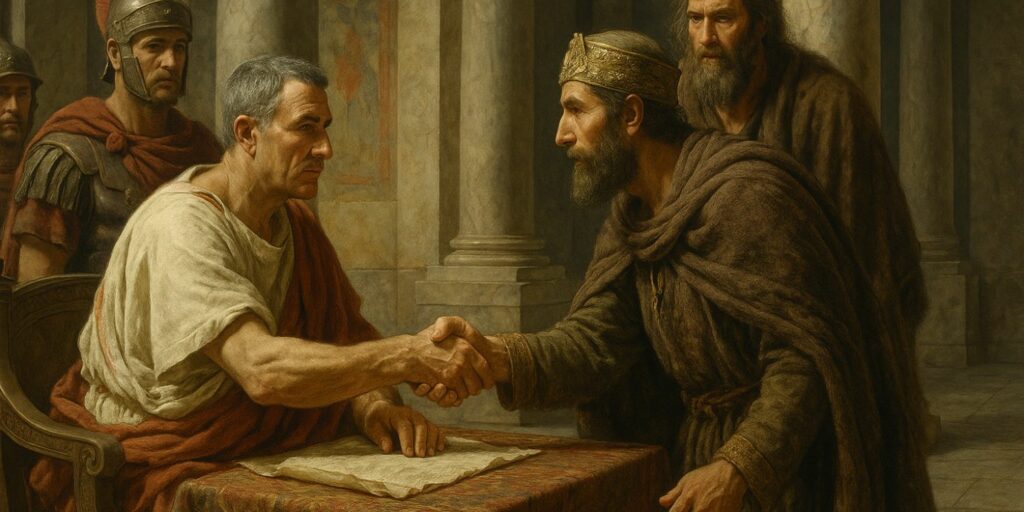

Des alliances temporaires et avantageuses

Rome a très tôt compris l’intérêt de nouer des alliances avec ses voisins, même si ces pactes étaient appelés à être rompus plus tard. En s’associant temporairement avec certains peuples, elle affaiblissait ses ennemis et s’ouvrait des portes vers de nouveaux territoires.

Ces alliances offraient souvent des avantages matériels aux peuples concernés : protection, commerce ou accès à la citoyenneté. Rome se présentait comme un partenaire plus que comme un conquérant, du moins dans un premier temps. Cela facilitait l’acceptation de son autorité.

Mais ces pactes n’étaient jamais éternels. Une fois l’ennemi affaibli ou le territoire convoité, Rome n’hésitait pas à retourner ses alliances à son avantage. C’était une diplomatie froide mais redoutablement efficace.

La division des ennemis pour mieux régner

Face à une coalition, Rome savait identifier les failles et les exploiter. Elle encourageait les dissensions internes, proposait des accords à certains et isolait les plus résistants. En fragmentant l’opposition, elle évitait les conflits frontaux trop coûteux.

Cette stratégie se fondait sur une connaissance fine des peuples ennemis, de leurs rivalités historiques et de leurs ambitions. Les Romains entretenaient souvent des agents et des informateurs pour mieux manipuler les situations locales à leur profit.

Diviser pour mieux régner devenait une arme aussi puissante que la légion. Elle permettait à Rome de prendre pied progressivement dans une région, jusqu’à en devenir le maître incontesté.

L’intégration progressive des peuples conquis

Rome n’imposait pas toujours sa domination par la force brute. Elle proposait aussi une intégration graduelle : les élites locales pouvaient conserver leur pouvoir en échange de leur loyauté. L’accès à la citoyenneté romaine devenait une récompense convoitée.

Ce modèle favorisait la paix après la conquête. Les populations acceptaient plus facilement l’autorité romaine si elles pouvaient y trouver un intérêt. L’administration romaine s’appuyait souvent sur les structures locales, facilitant la transition.

Cette approche pragmatique renforçait l’unité de l’empire. En transformant ses ennemis d’hier en alliés d’aujourd’hui, Rome assurait sa stabilité sur le long terme.

Une adaptation rapide aux tactiques ennemies

Comment Rome a-t-elle survécu à tant de défaites ? Pourquoi ne refaisait-elle jamais deux fois la même erreur ?

L’armée romaine était redoutable, mais aussi capable de se remettre en question. Elle apprenait, copiait, innovait — et devenait chaque fois plus forte.

L’adoption d’armes et techniques étrangères

Les Romains ne se croyaient pas supérieurs par nature : ils reconnaissaient volontiers l’efficacité des armes ou stratégies ennemies. Ils ont ainsi adopté les armes des Samnites, les formations grecques, les navires carthaginois ou l’armement gaulois.

Cette capacité à intégrer le meilleur de chaque adversaire renforçait leur supériorité militaire. Là où d’autres civilisations rejetaient le changement, Rome l’embrassait avec pragmatisme. Rien n’était figé dans le modèle militaire romain.

Chaque innovation étrangère, une fois adaptée à la discipline romaine, devenait une force. Rome bâtissait ainsi un système militaire composite, enrichi de toutes ses conquêtes.

L’apprentissage des erreurs sur le champ de bataille

Rome n’était pas invincible, et certaines défaites furent cuisantes — comme à Cannes contre Hannibal. Mais chaque échec devenait une leçon. Les généraux étudiaient leurs erreurs, les rectifiaient, et revenaient avec de nouvelles stratégies.

Cette humilité face à l’échec renforçait leur puissance. Plutôt que de s’entêter, les Romains savaient modifier leur approche, changer de tactique ou réorganiser leurs troupes. Ils apprenaient de leurs ennemis et s’en servaient pour les battre ensuite.

Ce processus d’amélioration continue faisait de Rome une force en perpétuelle évolution. Ses ennemis, eux, se retrouvaient souvent figés dans des modèles dépassés.

Une innovation constante dans l’art de la guerre

Rome ne se contentait pas d’imiter : elle innovait. Nouvelles formations, techniques de siège, armes d’assaut… Les ingénieurs et stratèges romains inventaient des solutions adaptées à chaque contexte.

Cette capacité d’innovation s’appuyait sur une logistique performante et sur l’expérimentation. Les généraux testaient parfois de nouvelles tactiques sur le terrain, avant de les généraliser à l’ensemble des légions.

L’art militaire romain devenait ainsi un laboratoire de guerre, toujours à la recherche de l’avantage décisif. Cette inventivité contribuait à leur avance stratégique sur les autres peuples méditerranéens.

Un réseau d’infrastructures au service des conquêtes

Comment déplacer des milliers d’hommes sur des milliers de kilomètres ? Comment garder le contrôle sur un empire aussi vaste ?

Les routes, les camps et les relais de communication ont permis aux Romains de dominer l’espace. Leur génie militaire s’exprimait aussi dans la pierre, le bois et la terre battue.

Des routes militaires pour déplacer les troupes

Le réseau routier romain, vaste et robuste, permettait des déplacements rapides à travers tout l’empire. Ces routes n’étaient pas construites pour le commerce, mais d’abord pour la guerre : elles reliaient les régions clés et facilitaient le déploiement des légions.

Chaque route était construite avec soin, durable, rectiligne, et dotée de bornes milliaires. Elles traversaient montagnes, rivières et forêts, affirmant la puissance de Rome jusque dans l’infrastructure.

Ce système permettait d’acheminer renforts et ravitaillement en un temps record, ce qui assurait une réactivité militaire incomparable.

Des camps fortifiés pour sécuriser les territoires

Les légions ne dormaient jamais à la belle étoile. Chaque soir, un camp était construit, fortifié, organisé selon un plan précis. Ces camps assuraient la protection des soldats et pouvaient servir de base avancée lors des campagnes.

Certains de ces camps sont devenus des villes, comme Cologne ou Strasbourg. Leur présence marquait le territoire, rassurait les populations locales et imposait la domination romaine.

Ces installations militaires temporaires ou permanentes constituaient un maillage stratégique sur l’ensemble du territoire conquis, empêchant toute rébellion durable.

Une communication facilitée entre les régions

Rome avait compris l’importance de l’information dans la guerre. Grâce à un système de relais, de postes et de messagers officiels, les nouvelles circulaient vite entre les différentes provinces.

Les gouverneurs pouvaient ainsi transmettre des rapports, demander des renforts ou recevoir des ordres en temps utile. Cette rapidité de communication permettait une gouvernance efficace, même à grande échelle.

Ce réseau renforçait le contrôle central de Rome sur ses territoires éloignés, un élément fondamental de sa stabilité impériale.

Une idéologie expansionniste bien ancrée

Pourquoi Rome n’a-t-elle jamais cessé de conquérir ? Qu’est-ce qui poussait sans cesse ses troupes vers de nouvelles frontières ?

Au-delà de l’intérêt économique ou stratégique, l’expansion romaine était aussi une question de valeurs, de fierté nationale et de culture guerrière profondément enracinée.

La gloire militaire comme valeur suprême

Dans la société romaine, le prestige se gagnait sur le champ de bataille. Les généraux victorieux recevaient le triomphe, une cérémonie fastueuse à Rome. Les citoyens admiraient les exploits militaires, et les carrières politiques se bâtissaient sur les victoires.

Le soldat qui revenait couvert de gloire était honoré, récompensé, parfois élevé à un rang supérieur. La guerre n’était pas une nécessité honteuse, mais un moyen noble de se distinguer.

Cette glorification constante de la conquête entretenait un cycle sans fin d’ambition, d’expéditions et de guerres nouvelles.

La conquête justifiée par la « civilisation »

Rome se voyait comme porteuse d’ordre, de loi et de civilisation. Elle justifiait ses conquêtes par le fait qu’elle apportait la paix et la culture aux peuples « barbares ». Ce discours idéologique renforçait le soutien populaire aux campagnes militaires.

Cette vision du monde, paternaliste et impérialiste, était largement diffusée par les écrivains, les orateurs et les monuments. Les ennemis devenaient des peuples à instruire, à intégrer dans un ordre supérieur.

La guerre prenait ainsi des airs de mission civilisatrice, renforçant sa légitimité morale aux yeux des citoyens romains.

Un peuple façonné par la guerre dès l’enfance

Dès leur plus jeune âge, les enfants romains étaient formés à la discipline, au courage et à la grandeur de Rome. Les valeurs militaires imprégnaient l’éducation, la famille et la religion.

Les récits glorifiant les héros du passé étaient enseignés à l’école, les jeux imitaient les combats, et les jeunes étaient préparés à défendre la cité. La guerre était une composante normale de la vie.

Ainsi, Rome formait des citoyens-soldats, prêts à se battre pour leur patrie. Cet enracinement culturel de la guerre assurait un renouvellement constant de soldats motivés et dévoués.

Laisser un commentaire