Comment une armée vieille de plus de deux mille ans a-t-elle pu dominer le monde connu pendant des siècles ? Qu’est-ce qui faisait des soldats romains une force redoutée de toutes les civilisations ? Leur secret ne résidait pas seulement dans les armes, mais dans une organisation et une discipline sans égales. Découvrons ensemble les fondations de cette puissance militaire qui a façonné l’histoire.

Comment étaient organisées les légions romaines ?

Derrière chaque victoire romaine se cachait une organisation d’une précision exceptionnelle. Les légions n’étaient pas de simples regroupements de soldats : elles formaient une machine militaire parfaitement huilée. Hiérarchie, spécialisation et entraînement étaient les trois piliers de cette redoutable efficacité.

Une hiérarchie militaire strictement encadrée

La légion romaine reposait sur une structure hiérarchique claire où chaque soldat connaissait son rôle. À la tête, le légat commandait l’ensemble de la légion, assisté de tribuns et de centurions. Ces derniers, véritables piliers de l’armée, encadraient des groupes d’une centaine d’hommes. Cette organisation permettait de maintenir l’ordre, la discipline et la coordination sur le champ de bataille.

Chaque niveau hiérarchique servait de relais entre le commandement et les soldats. Ainsi, les ordres circulaient rapidement, sans confusion. Les décisions pouvaient être prises et appliquées en un temps record, garantissant une réactivité supérieure à celle des adversaires. C’est cette clarté dans la chaîne de commandement qui faisait la force des légions.

Enfin, la méritocratie jouait un rôle crucial : un soldat courageux pouvait gravir les échelons par sa bravoure et sa fidélité. Cela motivait les troupes et renforçait leur cohésion autour de leurs supérieurs.

Des unités flexibles et spécialisées

Contrairement à d’autres armées figées dans des formations rigides, les Romains savaient s’adapter. Une légion était divisée en cohortes et en manipules, permettant une grande souplesse sur le terrain. Ces unités pouvaient agir ensemble ou indépendamment selon la situation.

Cette flexibilité tactique donnait un avantage considérable face à des ennemis moins organisés. Les Romains pouvaient se réorganiser rapidement, changer de formation ou encercler l’adversaire sans rompre leurs lignes. Leur discipline rendait ces manœuvres fluides et redoutables.

De plus, certaines unités étaient spécialisées : archers, frondeurs ou cavaliers apportaient des compétences complémentaires. Cela permettait d’affronter différents types d’ennemis, des barbares aux armées orientales, sans perdre en efficacité.

Un entraînement physique intensif et permanent

L’entraînement était la base de la puissance romaine. Chaque soldat s’exerçait quotidiennement au maniement des armes, à la course et aux simulations de combat. Rien n’était laissé au hasard : la préparation faisait partie intégrante de la vie militaire.

Les exercices visaient à renforcer l’endurance, la discipline et la coordination des troupes. Les soldats répétaient les formations jusqu’à la perfection, capables de manœuvrer au pas sous le stress du combat. Leur condition physique leur permettait de marcher des kilomètres avec tout leur équipement.

Cette rigueur forgeait des hommes d’acier, habitués à la fatigue et à la douleur. Dans un monde où la survie dépendait de la force et de la constance, l’entraînement romain transformait les recrues en véritables machines de guerre.

Comment Rome assurait-elle la logistique et le ravitaillement de ses légions ?

Sans nourriture, pas de victoire. Mais comment une armée de plusieurs milliers d’hommes pouvait-elle se déplacer, combattre et survivre loin de chez elle ? Derrière chaque bataille remportée, une organisation logistique d’une efficacité redoutable se cachait. De la gestion des vivres à l’approvisionnement constant des troupes, tout était prévu, calculé et anticipé.

Un approvisionnement rigoureusement planifié

Les Romains savaient qu’une armée affamée était une armée perdue. C’est pourquoi la planification du ravitaillement était essentielle avant toute campagne. Des officiers spécialisés, les praefecti annonae, supervisaient les stocks de grains, de vin, d’huile et de viande séchée.

Les vivres étaient transportés par chariots, bêtes de somme ou bateaux, selon la région traversée. Chaque légion emportait plusieurs jours de rations, mais des entrepôts temporaires étaient installés le long des routes pour assurer une continuité d’approvisionnement. Cette anticipation permettait aux soldats de se battre sans craindre la faim.

L’efficacité de cette organisation logistique permettait à Rome de soutenir de longues campagnes, même dans des territoires hostiles ou éloignés.

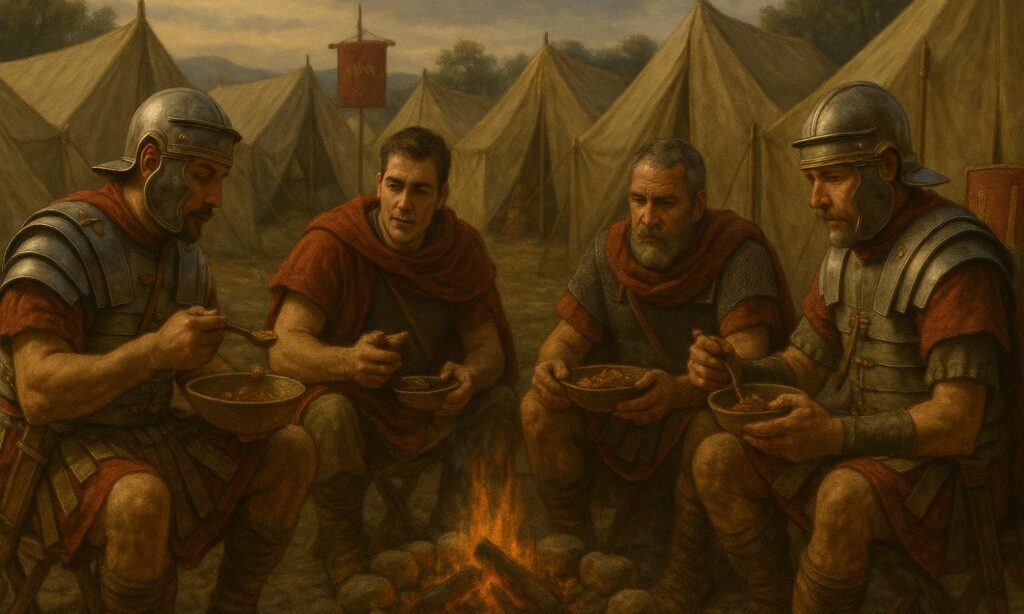

Des rations militaires adaptées à l’endurance

Le régime du soldat romain était simple mais nourrissant. L’aliment de base était le blé, transformé en galettes, bouillies ou pains cuits sur des foyers portatifs. À cela s’ajoutaient du fromage, des légumineuses, du vinaigre coupé d’eau (posca) et parfois de la viande salée.

Cette alimentation, riche en glucides et facile à conserver, assurait l’énergie nécessaire aux longues marches et aux combats intenses. Les soldats portaient souvent leurs propres rations dans un sac attaché à leur équipement, symbolisant leur autonomie et leur discipline.

Les vivres n’étaient pas seulement de la nourriture : ils représentaient la survie, la cohésion et le moral des troupes. Une légion bien nourrie était une légion invincible.

Des intendants et artisans pour soutenir l’armée

Derrière les combattants se trouvait une véritable armée de soutien : intendants, forgerons, cuisiniers et bâtisseurs accompagnaient les légions dans leurs déplacements. Ces hommes, souvent des esclaves ou des soldats auxiliaires, assuraient la maintenance du matériel, la réparation des armes et la préparation des repas.

Leur rôle, bien que discret, était crucial pour la longévité de la légion sur le terrain. Sans eux, les troupes auraient vite manqué d’équipement ou de nourriture. Les Romains avaient compris qu’une armée ne se gagnait pas seulement par les armes, mais aussi par la logistique.

Ce système d’intendance, hiérarchisé et méthodique, reflétait l’esprit romain : rigoureux, organisé et tourné vers l’efficacité totale.

Quelle discipline régnait dans les rangs ?

La puissance des légions ne venait pas seulement de leur organisation, mais aussi de la discipline implacable qui y régnait. Chaque soldat vivait sous un code rigoureux où la moindre faute pouvait coûter cher. Cette rigueur forgeait une cohésion inébranlable, mêlant peur du châtiment et fierté d’appartenir à Rome.

Des règles strictes et des punitions sévères

Les Romains considéraient la discipline comme sacrée. Le non-respect d’un ordre, la lâcheté ou la désertion étaient sévèrement punis. Les sanctions pouvaient aller de la flagellation à la peine de mort, voire à la décimation, où un soldat sur dix était exécuté pour l’exemple.

Ces règles draconiennes, bien que cruelles, garantissaient la solidité du groupe. Chaque homme savait que sa survie dépendait de la loyauté de ses camarades. La peur de la sanction assurait la cohésion et l’efficacité des troupes.

Ainsi, l’ordre et la rigueur romains n’étaient pas seulement imposés : ils étaient intériorisés. Les soldats obéissaient sans hésitation, convaincus que leur destin individuel était lié à la grandeur de Rome.

Une loyauté absolue envers Rome

Être légionnaire, c’était prêter serment à Rome, pas seulement à un général. Ce lien sacré, appelé sacramentum, engageait chaque soldat à servir jusqu’à la mort. La trahison ou la désertion étaient des crimes impardonnables.

Cette loyauté transcendait les individus et les frontières. Même loin de leur patrie, les soldats restaient dévoués à l’Empire, porteurs de ses valeurs et de sa puissance. Leur fidélité au symbole de Rome renforçait leur unité face à l’ennemi.

Grâce à cette dévotion, les légions ne se battaient pas seulement pour la victoire, mais pour l’honneur et la gloire éternelle de leur civilisation.

Une solidarité renforcée par la vie en communauté

La vie quotidienne des soldats favorisait une fraternité profonde. Les légionnaires partageaient tout : repas, tentes, entraînements et combats. Cette proximité créait des liens indestructibles entre eux.

Chaque unité formait une famille soudée par l’épreuve et le danger. Cette solidarité se traduisait par une confiance absolue sur le champ de bataille, où chacun savait que son camarade veillerait sur lui.

La cohésion sociale et morale du groupe faisait la différence face à des armées plus nombreuses mais moins unies. C’est cette union, née de la discipline et de la camaraderie, qui faisait des légions une force inébranlable.

Quels équipements utilisaient les soldats romains ?

L’efficacité des légions tenait aussi à la qualité et à la standardisation de leur équipement. Chaque pièce, pensée pour l’endurance et la mobilité, faisait du soldat romain une parfaite combinaison de défense et d’attaque.

Une armure adaptée à la mobilité

L’armure romaine, appelée lorica segmentata, était conçue pour protéger sans entraver les mouvements. Faite de plaques de métal articulées, elle offrait une défense solide tout en restant légère.

Cette conception ingénieuse permettait au soldat de combattre longtemps sans fatigue excessive. Elle symbolisait la recherche d’équilibre entre sécurité et agilité, un principe fondamental de la stratégie romaine.

En plus de sa fonctionnalité, l’uniformité des armures renforçait le sentiment d’appartenance. Voir une légion marcher en formation, luisante sous le soleil, inspirait la peur et le respect.

Le célèbre glaive romain (gladius)

Le gladius était l’arme emblématique du légionnaire. Court et maniable, il était conçu pour le combat rapproché. Contrairement aux longues épées barbares, le gladius permettait de frapper rapidement et avec précision.

Les Romains privilégiaient les coups d’estoc, plus meurtriers que les larges balayages. Cette technique, enseignée dès l’entraînement, rendait les combats plus efficaces et plus maîtrisés.

Compact et robuste, le gladius représentait l’esprit romain : pragmatique, direct et redoutablement efficace.

Un bouclier défensif et offensif à la fois

Le scutum, grand bouclier rectangulaire, protégeait presque tout le corps du soldat. Mais il ne servait pas seulement à se défendre : il pouvait aussi repousser, frapper et former des murs impénétrables.

Lors des batailles, les scuta formaient une barrière mobile, permettant aux légionnaires d’avancer sous une pluie de flèches. En mêlée, ils s’en servaient pour déséquilibrer l’adversaire avant de frapper avec le gladius.

Cette double fonction faisait du scutum un outil tactique essentiel, preuve du génie militaire romain.

Quelles tactiques de combat ont fait leur succès ?

La puissance romaine ne se limitait pas à la force brute. Les Romains étaient d’excellents stratèges, capables d’adapter leurs formations et leurs manœuvres selon le terrain et l’ennemi.

La formation en tortue pour les sièges

La fameuse testudo, ou formation en tortue, permettait aux soldats d’avancer protégés de tous côtés. Les boucliers formaient une carapace collective, rendant les troupes presque invulnérables aux projectiles.

Cette technique, utilisée lors des sièges ou des assauts, démontrait la discipline et la coordination des légionnaires. Chaque homme devait rester parfaitement synchronisé pour maintenir la solidité de la formation.

Grâce à la testudo, les Romains pouvaient progresser lentement mais sûrement vers les murs ennemis, sans craindre les flèches ou les pierres.

L’art de la manœuvre sur le champ de bataille

Les généraux romains excellaient dans l’art des manœuvres tactiques. Les troupes étaient disposées en lignes successives, permettant de remplacer les soldats fatigués par des renforts frais.

Cette organisation en profondeur assurait la résistance de la ligne de front et empêchait toute rupture. Elle donnait aux commandants la possibilité de réagir rapidement à l’évolution du combat.

Leur sens du terrain, allié à une discipline sans faille, faisait des batailles romaines de véritables chorégraphies militaires.

Une adaptation rapide à l’ennemi

Les Romains observaient, apprenaient et s’adaptaient. Chaque campagne leur permettait de comprendre les tactiques adverses pour mieux les contrer. Ils n’hésitaient pas à intégrer des armes ou des méthodes étrangères dans leur propre système.

Cette capacité d’adaptation expliquait leur longévité militaire. Face à des ennemis toujours nouveaux, ils restaient maîtres de la stratégie.

C’est cette intelligence pratique, alliée à la discipline et à la rigueur, qui fit des légions la référence militaire pendant des siècles.

Quel rôle jouait l’infrastructure militaire ?

Les légions ne se contentaient pas de combattre : elles construisaient. Routes, camps et fortifications étaient les artères de l’Empire romain, garantissant sa stabilité et son expansion.

Des camps fortifiés sur tout le territoire

Partout où elles allaient, les légions érigeaient des camps fortifiés. Ces bases temporaires ou permanentes servaient de refuges, de centres logistiques et de symboles du pouvoir romain.

Construits selon un plan standard, ces camps offraient sécurité et organisation. Ils témoignaient du génie d’ingénierie des soldats, capables de bâtir une forteresse en une journée.

Chaque camp devenait un point d’ancrage pour la conquête, puis un embryon de ville romaine.

Un réseau routier pour des déplacements rapides

Les routes romaines étaient le cœur battant de l’Empire. Construites avec précision, elles reliaient les villes, les frontières et les camps militaires.

Grâce à elles, les légions pouvaient se déplacer rapidement, même sur de longues distances. Cette mobilité offrait à Rome une réactivité sans équivalent face aux menaces.

Les routes servaient aussi au commerce et à l’administration, consolidant le contrôle romain sur ses territoires conquis.

Des avant-postes pour sécuriser les frontières

Aux limites de l’Empire, les Romains installaient des forts et des tours de guet. Ces avant-postes permettaient de surveiller les mouvements ennemis et de prévenir les invasions.

Ils servaient aussi de points de ravitaillement et de relais de communication. Grâce à eux, l’armée pouvait intervenir rapidement en cas d’attaque.

Ces structures, combinées aux routes et aux camps, formaient un réseau défensif exceptionnel, garantissant la paix romaine — la célèbre Pax Romana.

Laisser un commentaire