Quels étaient les passe-temps favoris des Romains ? Comment occupaient-ils leur temps libre dans une société aussi organisée et hiérarchisée ?

Les loisirs dans la Rome antique étaient nombreux, spectaculaires et souvent gratuits. Découvrons ensemble un monde où le divertissement était un pilier de la vie quotidienne.

Quels étaient les grands spectacles publics ?

Comment les Romains remplissaient-ils leurs immenses amphithéâtres et cirques ? Pourquoi ces spectacles attiraient-ils autant de monde ?

Des courses de chars aux combats de gladiateurs, en passant par les célébrations religieuses, ces divertissements répondaient autant à un besoin de cohésion sociale qu’à une soif de spectacle.

Les jeux du cirque et les courses de chars

Les courses de chars étaient parmi les spectacles les plus populaires à Rome. Elles se déroulaient dans des cirques, comme le célèbre Circus Maximus, pouvant accueillir des centaines de milliers de spectateurs. Les équipes de chars, distinguées par des couleurs, suscitaient de véritables passions comparables à celles des clubs de sport actuels.

Les conducteurs de chars, appelés auriges, pouvaient devenir de véritables stars. Riches et adulés, ils incarnaient un rêve de gloire et de fortune. Mais les courses restaient dangereuses, marquées par des accidents spectaculaires et des rivalités féroces.

Au-delà du divertissement, ces événements avaient une fonction politique. Ils permettaient aux empereurs de flatter le peuple, de faire oublier les tensions sociales, et d’affirmer leur générosité à travers des spectacles gratuits.

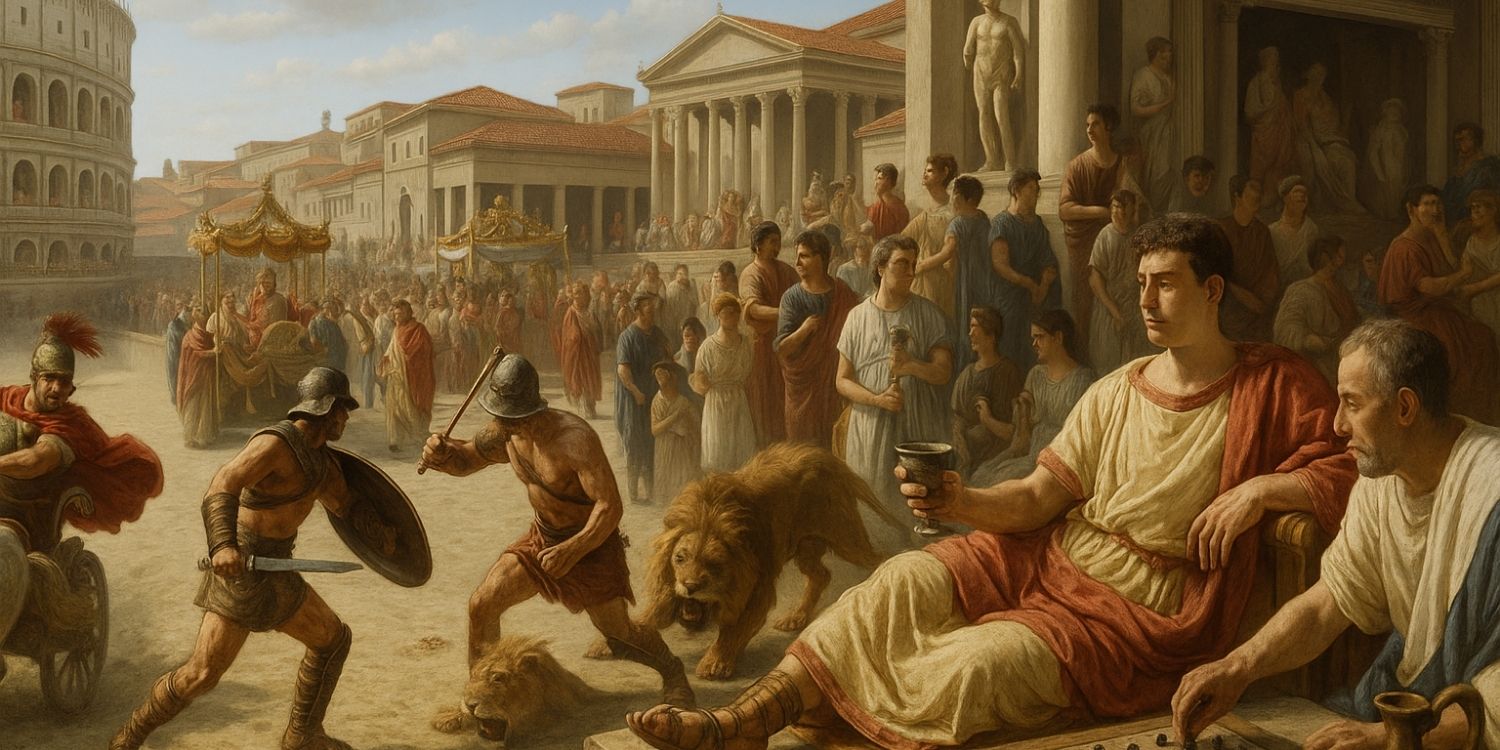

Les combats de gladiateurs dans les arènes

Les combats de gladiateurs se déroulaient dans les amphithéâtres, comme le Colisée à Rome. Ces affrontements sanglants mettaient en scène des esclaves entraînés, des criminels ou même des volontaires prêts à tout pour la gloire.

Chaque type de gladiateur possédait ses propres armes et style de combat. Les duels étaient soigneusement scénarisés pour maintenir le suspense et l’intérêt du public. Parfois, des combats opposant hommes à des animaux sauvages venaient pimenter les journées.

Spectacles de violence codifiée, les jeux de gladiateurs répondaient aussi à des enjeux symboliques : ils incarnaient la puissance de Rome, la domination sur la nature et les ennemis, mais aussi une forme de justice expiatoire.

Les fêtes religieuses et les processions

Les festivités religieuses rythmaient l’année romaine. Elles donnaient lieu à des jours fériés, des processions dans les rues, des représentations théâtrales ou des sacrifices publics. Chaque dieu ou déesse avait ses célébrations particulières.

Les processions étaient souvent grandioses, avec chars décorés, prêtres, musiciens, danseurs et animaux à sacrifier. Elles partaient des temples pour traverser la ville et rassembler les citoyens dans un esprit de ferveur collective.

Au-delà de leur dimension religieuse, ces fêtes étaient aussi des moments de liesse, de retrouvailles et d’abondance. On y distribuait de la nourriture, des cadeaux, parfois même de l’argent, dans un climat joyeux et coloré.

Quel rôle jouaient les thermes dans la vie sociale ?

Pourquoi les thermes étaient-ils si populaires dans la Rome antique ? Que s’y passait-il au-delà des bains ?

Ces établissements étaient bien plus que des lieux d’hygiène : ils incarnaient une forme de vivre-ensemble, mêlant détente, sport et vie sociale dans un cadre luxueux et accessible à tous.

Un lieu de détente pour tous les citoyens

Les thermes romains étaient accessibles à tous, hommes et femmes (à des horaires séparés), riches ou pauvres. Le coût d’entrée était modique, souvent pris en charge par des mécènes ou des autorités locales. Cela en faisait un loisir populaire et quotidien.

Ces établissements proposaient différents bains (chauds, tièdes, froids), avec des salles décorées de mosaïques, de marbre, et parfois même de statues. Le confort et l’esthétique participaient à l’expérience de relaxation.

Les Romains y venaient pour se laver, bien sûr, mais aussi pour se détendre, bavarder et se ressourcer. La visite aux thermes faisait partie d’un rituel quotidien pour de nombreux citoyens.

Des activités sportives et hygiéniques

Avant de se plonger dans les bains, les visiteurs passaient souvent par la palestra, un espace dédié à l’exercice physique. On y pratiquait la lutte, la gymnastique ou encore la course. L’objectif était de chauffer le corps avant le bain.

Les soins du corps faisaient aussi partie de l’expérience : massages, huiles parfumées, raclage de la sueur avec des strigiles. Ces pratiques témoignaient d’un art de vivre centré sur le bien-être corporel et l’apparence.

Les thermes étaient également bien équipés en infrastructures : vestiaires, latrines, bibliothèques, jardins… Certains thermes étaient de véritables complexes de loisirs à part entière.

Un espace d’échange et de sociabilité

Les thermes servaient aussi de lieux de rencontres. On y discutait affaires, politique, nouvelles locales, ou tout simplement on s’y détendait entre amis. Cette atmosphère détendue favorisait les échanges entre classes sociales.

Les élites profitaient des thermes pour se montrer, tisser des réseaux ou faire de la propagande. Les empereurs en profitaient aussi pour affirmer leur générosité en finançant la construction ou la rénovation de thermes publics.

Cet espace social unique faisait des thermes un véritable carrefour de la vie urbaine romaine, où se mêlaient plaisir, santé et lien social.

Les Romains aimaient-ils le théâtre et la musique ?

Le théâtre était-il un art réservé aux élites ? La musique faisait-elle partie du quotidien des Romains ?

Entre représentations en plein air, spectacles comiques ou tragiques, et musiques rituelles, les arts de la scène occupaient une place centrale dans les loisirs de la Rome antique.

Des pièces comiques et tragiques

Le théâtre romain héritait en grande partie de la tradition grecque. On y jouait des tragédies inspirées de la mythologie, mais surtout des comédies populaires aux intrigues légères, très appréciées du public.

Des auteurs comme Plaute ou Térence ont marqué leur époque avec des pièces pleines d’humour, de quiproquos et de critiques sociales. Les acteurs portaient souvent des masques et exagéraient leurs gestes pour être vus de loin.

Les théâtres étaient construits en plein air, souvent monumentaux, et pouvaient accueillir des milliers de spectateurs. Leur acoustique et leur architecture témoignent du génie romain pour l’organisation des spectacles.

Des spectacles souvent gratuits

Le théâtre était souvent financé par des magistrats ou des mécènes qui profitaient de ces événements pour accroître leur popularité. Ainsi, les représentations étaient généralement gratuites et ouvertes à tous.

Ce système de financement public garantissait l’accessibilité de la culture au plus grand nombre. Il s’agissait aussi pour les autorités de divertir le peuple tout en contrôlant les messages véhiculés sur scène.

Les jours de représentations étaient fériés, renforçant leur popularité. Les citoyens en profitaient pour se réunir en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale.

Une musique présente dans les fêtes et cérémonies

La musique occupait une place importante dans la vie religieuse, militaire et festive. On jouait de la lyre, de la flûte, du tambourin ou du cor, selon le contexte. Chaque moment de la vie collective était accompagné de sons.

Lors des fêtes, des musiciens animaient les processions, les banquets ou les danses. La musique contribuait à créer une ambiance, à rythmer les événements et à renforcer la cohésion sociale.

Même dans le théâtre, la musique jouait un rôle : interludes, accompagnement des chants ou des danses, elle participait pleinement au spectacle. Elle était donc omniprésente dans la culture romaine.

Quels jeux pratiquaient les enfants et les adultes ?

Quels étaient les passe-temps des Romains en dehors des grands spectacles ? Comment occupaient-ils leurs loisirs à la maison ou dans la rue ?

Petits jeux, jeux de stratégie ou sports physiques : les Romains, jeunes ou vieux, aimaient jouer et s’amuser, seuls ou en groupe.

Les osselets et les dés

Les enfants jouaient fréquemment avec des osselets, des petits os de cheville de mouton, qu’ils lançaient pour obtenir différentes combinaisons. Ce jeu simple et bon marché faisait fureur dans toutes les couches de la société.

Les dés, souvent en os ou en ivoire, étaient utilisés aussi bien pour le divertissement que pour les paris. Ils accompagnaient les jeux de société mais pouvaient aussi servir dans des rituels ou des prédictions.

Ces jeux d’adresse ou de hasard étaient très répandus et donnaient lieu à de véritables compétitions. On en trouvait dans les maisons, les tavernes ou même dans la rue.

Des jeux de plateau comme le latrunculi

Le latrunculi était un jeu de stratégie très apprécié des adultes. Il ressemblait à un mélange de dames et d’échecs, avec des pions représentant des soldats. Le but était de capturer les pièces adverses.

Ce jeu nécessitait réflexion et anticipation. Il était souvent pratiqué par les hommes cultivés ou les militaires, comme entraînement à la tactique. Des plateaux gravés dans la pierre ont été retrouvés dans des casernes ou des villas.

Jouer au latrunculi permettait aussi de passer le temps dans les thermes, les forums ou pendant les banquets. C’était un loisir à la fois intellectuel et convivial.

Les sports de balle et de lutte

Les enfants comme les adultes pratiquaient aussi des activités physiques ludiques. Des jeux de balle, comme la trigon (jeu à trois joueurs), étaient très populaires et permettaient d’allier adresse et rapidité.

La lutte et d’autres exercices de corps à corps faisaient partie de l’éducation physique, en particulier chez les jeunes garçons. Ces jeux avaient une vocation formatrice, préparant au combat ou à la discipline.

Ces jeux sportifs se pratiquaient dans les gymnases, les thermes ou les espaces publics. Ils étaient autant des loisirs que des moyens de renforcer les corps et les esprits.

Quel était le rôle de la chasse et des banquets ?

Les loisirs étaient-ils les mêmes pour les riches et pour le peuple ? Pourquoi les banquets étaient-ils si importants chez les élites ?

La chasse et les grands repas n’étaient pas que des plaisirs personnels : ils répondaient aussi à des logiques sociales et politiques bien établies.

Une activité réservée aux élites

La chasse, notamment au gros gibier, était un privilège des classes aisées. Elle nécessitait du temps, des terrains privés, du matériel, et souvent des serviteurs pour accompagner les chasseurs.

Cette activité, importée du monde grec, permettait aux aristocrates d’entretenir leur forme physique tout en affirmant leur statut. Chasser était un signe de virilité, de bravoure, et de maîtrise de la nature.

Au-delà du sport, la chasse avait aussi une fonction sociale. Elle créait des occasions de se retrouver entre membres d’une même classe, d’échanger, de nouer des alliances.

Des repas festifs organisés pour impressionner

Les banquets, appelés convivium, étaient des moments de prestige pour les familles nobles. On y servait des mets raffinés, des vins rares, et des divertissements comme des poètes, danseurs ou musiciens.

Ces repas étaient autant des démonstrations de richesse que des occasions de renforcer son influence. Le décor, la vaisselle, les invités… tout était soigneusement orchestré pour impressionner.

Les repas pouvaient durer plusieurs heures, parfois toute la nuit, et suivaient un ordre précis, avec entrées, plats, desserts, et libations finales. Ils participaient pleinement à la culture romaine du plaisir et de l’ostentation.

Une dimension politique dans les réceptions

Les banquets étaient aussi un outil politique puissant. Offrir un repas à ses partisans, ses électeurs ou ses alliés permettait de construire une image de générosité et de pouvoir.

Certains hommes politiques ou empereurs distribuaient même des repas publics à grande échelle pour flatter le peuple. C’était une manière de renforcer leur popularité et de montrer qu’ils prenaient soin de la plèbe.

Ainsi, le simple fait d’inviter à sa table pouvait renforcer une carrière, appuyer une candidature ou sceller une alliance. La table était un théâtre d’influence autant qu’un lieu de plaisir.

Laisser un commentaire