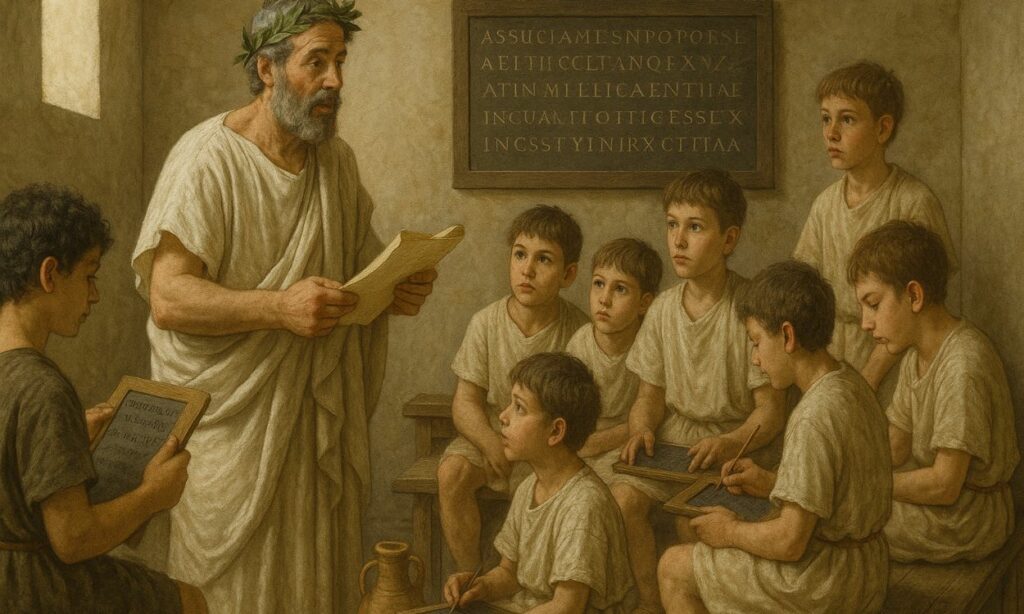

À quoi ressemblait une journée d’école dans la Rome antique ? Comment les jeunes Romains apprenaient-ils à manier les mots et les chiffres ? Derrière les murs des écoles, se cachait un univers de rigueur, de savoir et parfois… de sévères punitions. Découvrons ensemble comment les enfants romains ont appris à devenir les citoyens instruits d’un empire immense.

À quel âge commençait l’école dans la Rome antique ?

Avant de devenir de grands orateurs ou de simples citoyens lettrés, les enfants romains passaient par plusieurs étapes d’apprentissage. L’âge d’entrée à l’école, le rôle de la famille et les différences entre filles et garçons déterminaient leur parcours éducatif. Découvrons comment se formaient les premiers pas vers la connaissance.

L’éducation débutait dès 7 ans pour les garçons

Dans la Rome antique, les garçons débutaient leur éducation à l’âge de sept ans. Jusque-là, ils restaient à la maison sous la surveillance de leur mère ou d’un esclave pédagogue, chargé de les encadrer. L’entrée à l’école marquait un tournant : c’était le moment de quitter le cocon familial pour affronter la rigueur du maître d’école.

Les premières années étaient entièrement consacrées à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. L’enfant devait maîtriser les lettres latines, puis former des mots et des phrases simples. La discipline était essentielle : toute faute d’attention pouvait être punie.

Peu à peu, les élèves gagnaient en autonomie. Certains quittaient l’école vers douze ans, tandis que d’autres poursuivaient leurs études vers des maîtres plus spécialisés, selon la volonté et les moyens de leurs parents.

Les filles recevaient parfois une instruction privée

Si les garçons fréquentaient l’école, les filles, elles, restaient souvent à la maison. Leur éducation dépendait du statut social de la famille. Dans les familles aisées, elles pouvaient recevoir des leçons privées, dispensées par un précepteur ou un esclave lettré. On leur enseignait à lire, à écrire et à compter, mais aussi à gérer un foyer.

Cette instruction restait toutefois limitée : la société romaine valorisait surtout le rôle domestique des femmes. Pourtant, certaines filles issues de familles nobles devinrent très cultivées et influentes, notamment dans la littérature et la philosophie.

Ainsi, l’éducation féminine était l’exception plus que la règle, mais elle témoignait déjà d’une ouverture culturelle dans certains cercles privilégiés.

Les premiers apprentissages avaient lieu à la maison

Avant même l’école, les parents jouaient un rôle majeur dans l’éducation des enfants. Le père, modèle d’autorité, leur transmettait les valeurs morales et civiques, tandis que la mère veillait aux premières connaissances pratiques. Les esclaves pédagogues, souvent instruits, accompagnaient les enfants au quotidien.

Cette éducation domestique préparait les jeunes Romains à la vie publique. On leur apprenait le respect, la discipline et la parole juste. Ces qualités étaient jugées essentielles pour tout futur citoyen.

Ainsi, l’école ne faisait que prolonger un apprentissage déjà commencé au sein du foyer, où se forgeaient les bases de la culture romaine.

Qui enseignait dans les écoles romaines ?

L’enseignement romain reposait sur plusieurs maîtres, chacun spécialisé dans un domaine précis. Du premier professeur au grand orateur, chaque étape correspondait à un niveau d’instruction. Voyons comment s’articulait ce parcours éducatif hiérarchisé.

Le litterator pour les bases de la lecture et de l’écriture

Le litterator était le premier maître rencontré par les enfants. Il enseignait les fondements : lire, écrire et compter. Ses cours se déroulaient souvent dans un espace public, parfois même en plein air, faute de véritable bâtiment scolaire.

Les élèves répétaient les lettres à haute voix, traçaient les mots sur des tablettes de cire et récitaient leurs leçons. Le litterator, strict mais essentiel, posait les premières pierres de la connaissance.

Son enseignement, bien que rudimentaire, formait la base sur laquelle reposait toute la culture romaine. Sans lui, impossible de poursuivre vers les études supérieures.

Le grammaticus pour les élèves plus avancés

Une fois les bases acquises, les élèves rejoignaient le grammaticus, maître du langage et de la littérature. Il faisait découvrir aux jeunes Romains les grandes œuvres latines et grecques, notamment celles d’Homère et de Virgile.

Le but n’était pas seulement de lire, mais de comprendre et d’analyser. Les élèves apprenaient la grammaire, la syntaxe et le sens des textes. Cette étape raffinait leur esprit et leur donnait goût à la culture.

C’est auprès du grammaticus que se formaient les futurs lettrés, ceux qui allaient servir l’administration ou écrire des discours.

Le rhetor pour les futurs orateurs ou politiciens

Enfin venait le rhetor, le plus prestigieux des maîtres. Il formait les jeunes adultes à l’art de la parole, indispensable pour briller dans la vie publique.

Les élèves apprenaient à construire un argument, à captiver un auditoire et à défendre une idée. Les exercices oratoires s’inspiraient des grands procès et des débats du Sénat.

Ceux qui suivaient cet enseignement appartenaient souvent à l’élite, car la rhétorique ouvrait la voie aux carrières politiques et juridiques.

Quelles matières étaient enseignées aux élèves ?

L’éducation romaine reposait sur un programme précis, inspiré des traditions grecques. Les matières enseignées visaient autant à former l’esprit qu’à forger le caractère. Découvrons les principales disciplines étudiées par les enfants romains.

La lecture, l’écriture et le calcul

Ces trois matières constituaient la base de toute instruction. Les enfants apprenaient d’abord à reconnaître les lettres, puis à composer des syllabes et des mots. Les exercices de lecture à haute voix étaient fréquents.

L’écriture s’effectuait sur des tablettes de cire avec un stylet, tandis que le calcul se faisait à l’aide de petits cailloux, ancêtres de l’abaque.

Ces apprentissages fondamentaux formaient la clé de la vie civique et professionnelle. Un Romain lettré pouvait gérer ses affaires et comprendre les lois.

L’étude des textes classiques latins et grecs

L’étude des auteurs anciens occupait une place centrale dans l’enseignement. Les textes de Virgile, Cicéron ou Homère servaient à perfectionner la langue et à inculquer les valeurs morales.

Les élèves copiaient, récitaient et commentaient les passages célèbres. Ce travail de mémoire développait à la fois la rigueur et le goût de la beauté littéraire.

Ainsi, la culture gréco-romaine s’enracinait profondément dans les esprits des jeunes citoyens.

La rhétorique, essentielle pour les élites

La rhétorique était l’art suprême de l’éducation romaine. Elle apprenait à convaincre, à persuader et à briller par le verbe.

Les élèves rédigeaient des discours, imaginaient des plaidoiries et débattaient entre eux. Cette discipline formait les esprits logiques et charismatiques.

Dans la Rome antique, savoir parler valait presque autant que savoir gouverner.

Quels outils utilisaient les enfants à l’école ?

Les élèves romains ne disposaient pas de cahiers ni de stylos comme aujourd’hui. Leur matériel était simple mais ingénieux, conçu pour durer. Voyons comment ils écrivaient et étudiaient au quotidien.

Des tablettes de cire et un stylet

Les tablettes de cire servaient de support d’écriture principal. Recouvertes d’une fine couche de cire, elles permettaient d’écrire avec un stylet en métal ou en os.

Une simple chaleur suffisait à effacer les mots pour recommencer. Ce système économique et pratique convenait parfaitement aux exercices quotidiens.

Les élèves portaient souvent leurs tablettes en classe, liées par une ficelle comme un cahier moderne.

Des rouleaux de papyrus pour les textes

Pour les lectures plus sérieuses, les enseignants utilisaient des rouleaux de papyrus. Ces rouleaux contenaient les œuvres classiques et les poèmes étudiés en classe.

Le papyrus, coûteux et fragile, était réservé aux textes importants. Les élèves de familles riches pouvaient parfois en posséder chez eux.

Les écoles plus modestes, en revanche, se contentaient de copies faites à la main sur des matériaux moins onéreux.

L’apprentissage par la répétition et la mémorisation

L’enseignement romain reposait largement sur la répétition. Les élèves récitaient, copiaient et répétaient sans relâche jusqu’à tout retenir.

Cette méthode, exigeante, renforçait la mémoire et la concentration. Les maîtres valorisaient la discipline et la persévérance plus que la créativité.

Grâce à cette rigueur, de nombreux Romains devinrent d’excellents orateurs et administrateurs.

Quelle discipline régnait dans les écoles romaines ?

L’école romaine était loin d’être un lieu de détente. L’ordre, la rigueur et la soumission à l’autorité dominaient. Les élèves y apprenaient autant la connaissance que la discipline.

Une autorité stricte de l’enseignant

Le maître d’école, souvent redouté, incarnait l’autorité absolue. Sa parole ne se discutait pas. Les élèves devaient obéir, rester concentrés et répéter les leçons sans faute.

Le respect du maître faisait partie intégrante de l’éducation civique. On considérait qu’un enfant indiscipliné ne pourrait jamais devenir un bon citoyen.

Cette rigueur forgeait le caractère et préparait à la vie publique.

Des punitions corporelles fréquentes

Les punitions étaient monnaie courante. Une erreur, un mot oublié ou une distraction pouvaient valoir des coups de baguette.

Cette sévérité choquait peu à l’époque : on pensait qu’elle formait l’esprit et la volonté. Le pédagogue ou le maître se chargeait d’exécuter la sanction.

Malgré la dureté, beaucoup d’élèves en sortaient respectueux et endurcis.

L’élitisme renforcé par la rigueur de l’enseignement

L’école romaine, bien qu’ouverte en apparence, restait réservée à une minorité aisée. Les fils de paysans ou d’esclaves n’y avaient pas accès.

Cette sélection renforçait l’élitisme social, mais garantissait aussi un haut niveau d’instruction pour ceux qui en bénéficiaient.

Ainsi, l’éducation romaine fut à la fois un privilège et un pilier de la grandeur de Rome.

Laisser un commentaire