Comment se définissait la citoyenneté dans la Rome antique ? Qui avait réellement accès aux droits civiques dans une société aussi hiérarchisée ? Entre privilèges, exclusions et ascensions sociales, Rome offrait un visage complexe de la citoyenneté. Découvrons ensemble comment se structuraient les classes sociales et ce que signifiait vraiment être « Romain ».

Les patriciens formaient l’aristocratie traditionnelle

Les patriciens constituaient la plus ancienne noblesse de Rome, issue des familles fondatrices de la cité. Ils détenaient à la fois le pouvoir politique, religieux et économique, contrôlant les institutions républicaines. Être patricien signifiait appartenir à une lignée reconnue, transmise de père en fils, symbole d’un statut prestigieux et envié.

Cette aristocratie se distinguait notamment par son accès exclusif aux plus hautes magistratures et au Sénat. Les mariages entre patriciens et plébéiens furent longtemps interdits, renforçant la séparation entre les classes. Leur influence reposait aussi sur leurs vastes propriétés agricoles, sources de richesse et de domination. Les patriciens représentaient ainsi l’élite traditionnelle de la République.

Cependant, leur pouvoir fut peu à peu remis en cause par les plébéiens, qui réclamaient plus d’égalité politique. Cette lutte entre les deux classes mena à d’importantes réformes sociales et législatives, comme la création du tribunat de la plèbe. Si les patriciens conservèrent leur prestige, ils durent composer avec de nouvelles forces émergentes.

Au fil du temps, certaines familles plébéiennes enrichies par le commerce ou la guerre parvinrent à rejoindre leurs rangs. La frontière entre patriciens et plébéiens s’effaça progressivement, mais la notion d’aristocratie romaine resta profondément ancrée. Être patricien demeura synonyme de noblesse, d’honneur et de pouvoir.

Les plébéiens représentaient la majorité du peuple libre

Les plébéiens formaient la grande masse du peuple romain libre, sans origine noble. Ils exerçaient une multitude de métiers, allant des artisans aux commerçants, en passant par les petits propriétaires terriens. Leur situation sociale était très diverse, mais tous partageaient l’absence de privilèges politiques réservés aux patriciens.

Au début de la République, les plébéiens étaient exclus des principales fonctions publiques et religieuses. Cette inégalité suscita de vives tensions, qui donnèrent lieu à de véritables luttes sociales appelées « sécessions de la plèbe ». Ces mouvements permirent aux plébéiens d’obtenir peu à peu des droits civiques essentiels.

Grâce à ces combats, ils purent élire leurs représentants, les tribuns de la plèbe, chargés de défendre leurs intérêts face au Sénat. Les plébéiens gagnèrent aussi le droit d’accéder à certaines magistratures et de se marier avec les patriciens. Leur rôle devint dès lors central dans la vie politique et militaire de Rome.

Malgré ces avancées, les inégalités économiques demeuraient fortes, surtout à mesure que Rome s’enrichissait par ses conquêtes. Les plus modestes dépendaient souvent du clientélisme des riches familles. Pourtant, c’est de cette classe que naquit le dynamisme du peuple romain et l’essor de sa société.

Les chevaliers (equites) occupaient une classe intermédiaire influente

Entre les patriciens et les plébéiens se trouvaient les chevaliers, ou « equites ». À l’origine, ce groupe désignait ceux qui pouvaient entretenir un cheval pour le service militaire. Rapidement, les equites formèrent une classe intermédiaire puissante, souvent composée de riches commerçants et d’hommes d’affaires. Leur richesse leur assurait une place privilégiée sans appartenir à la noblesse sénatoriale.

Sous la République, les chevaliers jouèrent un rôle économique essentiel, notamment dans la collecte des impôts et la gestion des provinces. Leur influence s’étendait aussi aux tribunaux, où ils formaient parfois les jurys. En parallèle, ils cherchaient à affirmer leur statut politique face aux patriciens, devenant une véritable force sociale.

À l’époque impériale, les empereurs favorisèrent souvent les chevaliers pour contrebalancer le pouvoir du Sénat. Ils occupèrent alors des postes importants dans l’administration et l’armée. Leur loyauté envers l’empereur leur garantissait prestige et fortune, renforçant encore leur ascension.

Les equites symbolisaient ainsi la réussite sociale par le mérite et la richesse. Ils représentaient une élite nouvelle, plus ouverte que l’aristocratie traditionnelle. Leur exemple montre que, malgré la rigidité du système romain, certaines mobilités restaient possibles.

Les affranchis pouvaient accéder à une citoyenneté limitée

Les affranchis étaient d’anciens esclaves libérés par leurs maîtres, selon des procédures légales reconnues. Une fois affranchis, ils devenaient juridiquement libres, mais leur statut restait inférieur à celui des citoyens nés libres. Ils ne pouvaient pas exercer de fonctions publiques, bien que leurs enfants deviennent citoyens à part entière.

Malgré ces restrictions, de nombreux affranchis réussirent à s’enrichir grâce au commerce, à l’artisanat ou à la gestion d’affaires. Certains devinrent même très influents, notamment dans les cercles proches de l’empereur. Leur réussite démontrait que la société romaine pouvait offrir une forme d’ascension, même limitée.

Les affranchis devaient néanmoins garder un lien de fidélité envers leur ancien maître, appelé « patron ». Ce lien juridique et social, appelé « patronat », les obligeait à certains devoirs, comme rendre des services ou du respect. En échange, le patron les protégeait et les soutenait dans leurs affaires.

Ainsi, les affranchis représentaient une classe à part, entre liberté et dépendance. Leur intégration progressive dans la société romaine témoigne d’un système social complexe, où la citoyenneté n’était jamais totalement figée.

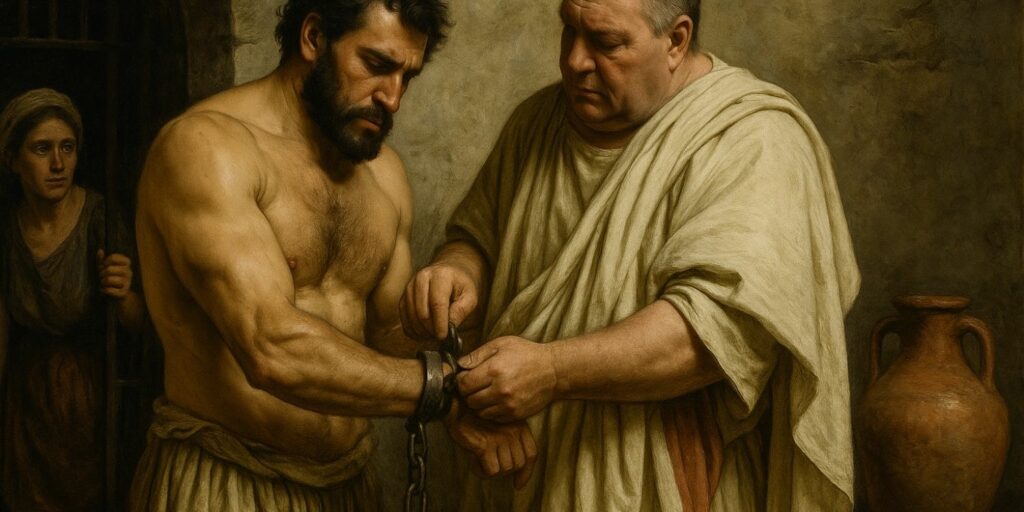

Les esclaves étaient exclus de toute citoyenneté

Les esclaves constituaient la base la plus basse de la société romaine, entièrement dépourvus de droits. Considérés comme des biens, ils appartenaient à leurs maîtres, qui pouvaient les vendre, les punir ou les affranchir à leur guise. Leur nombre augmenta considérablement avec les conquêtes militaires, qui fournissaient une main-d’œuvre abondante et peu coûteuse.

Certains esclaves étaient affectés aux travaux domestiques, agricoles ou artisanaux, tandis que d’autres servaient dans les mines ou les galères. Les plus instruits pouvaient devenir secrétaires, enseignants ou médecins, acquérant parfois la confiance de leurs maîtres. Malgré ces différences, tous partageaient la même absence totale de liberté juridique.

L’affranchissement représentait souvent leur seul espoir d’améliorer leur sort. Les maîtres pouvaient accorder cette liberté par testament, récompense ou achat de rachat. Une fois affranchis, les anciens esclaves entraient dans la catégorie des affranchis, accédant ainsi à une forme restreinte de citoyenneté.

L’esclavage, bien qu’injuste et inhumain, resta un pilier économique de Rome pendant des siècles. Il reflétait la hiérarchie impitoyable d’une société où la liberté restait un privilège rare.

Les femmes romaines n’avaient pas les droits civiques

Les femmes, qu’elles soient patriciennes, plébéiennes ou affranchies, n’avaient aucun droit politique à Rome. Elles ne pouvaient ni voter, ni être élues, ni participer directement à la vie publique. Leur statut dépendait toujours d’un homme : leur père, leur mari ou leur tuteur légal.

Cependant, leur influence ne se limitait pas à la sphère domestique. Les femmes de la haute société jouaient souvent un rôle déterminant dans les alliances familiales et les stratégies politiques. Certaines, comme Livie, épouse d’Auguste, exercèrent une influence considérable sur les affaires de l’État.

Sur le plan juridique, les femmes libres pouvaient posséder des biens, gérer leurs dots et parfois même administrer leurs affaires. Cette autonomie variait selon les époques et les milieux, mais restait encadrée par la loi. Leur rôle était avant tout familial et moral, garantissant la continuité du foyer romain.

Ainsi, même sans droits civiques, les femmes romaines contribuèrent activement à la grandeur de Rome. Leur place discrète mais essentielle illustre la complexité d’une société où la citoyenneté restait avant tout masculine.

Laisser un commentaire