Les Romains buvaient-ils autant qu’on le dit ? Était-ce le vin qui régnait vraiment sur leurs tables, ou d’autres boissons occupaient-elles une place cachée dans leur quotidien ? Derrière les banquets et les orgies décrits par les écrivains, se cache une culture raffinée de la consommation d’alcool. Découvrons comment les Romains buvaient, ce qu’ils buvaient, et ce que cela révélait de leur société.

Quelle place occupait le vin dans la vie romaine ?

Le vin n’était pas seulement une boisson dans la Rome antique : c’était une institution sociale, culturelle et religieuse. Mais comment les Romains l’intégraient-ils à leur quotidien ? Était-ce un plaisir réservé à l’élite ou une habitude partagée par tous ? Plongeons dans la symbolique et les usages de cette boisson sacrée du monde antique.

Le vin était consommé à tous les repas

Dans la vie romaine, le vin était omniprésent. On le buvait au petit-déjeuner, au déjeuner comme au souper, mais toujours dans des proportions maîtrisées. Même les esclaves pouvaient y avoir accès, bien que souvent avec des vins de moindre qualité. Le vin symbolisait la civilisation elle-même : boire du vin, c’était être Romain.

Les Romains voyaient dans le vin un signe de raffinement. Il accompagnait les repas, les discussions politiques ou philosophiques et marquait l’hospitalité. Lors des banquets, le vin devenait un instrument social : il rapprochait les convives et favorisait l’éloquence. Ne pas en boire aurait été perçu comme un manque de culture.

Cependant, le vin n’était pas toujours synonyme de plaisir. Certains moralistes, comme Caton l’Ancien, mettaient en garde contre les excès et prônaient une consommation raisonnée. Le vin devait nourrir l’esprit, pas l’asservir. Ainsi, la modération faisait partie intégrante de l’art de vivre romain.

Il était souvent coupé avec de l’eau

Contrairement à une idée reçue, les Romains ne buvaient jamais leur vin pur. Le vin brut était jugé grossier et dangereux pour la santé. On le mélangeait systématiquement avec de l’eau, chaude ou froide selon la saison, afin d’en réduire la force. Ce mélange reflétait la discipline et la mesure chères à la culture romaine.

Le rapport entre vin et eau variait selon le goût et le contexte. Dans les banquets raffinés, on confiait ce mélange à un esclave spécialisé : le “magister bibendi”, qui décidait du dosage pour chaque convive. Cette pratique montrait la maîtrise du plaisir, valeur fondamentale dans la société romaine.

Refuser de couper son vin revenait à s’afficher comme barbare. C’était une distinction morale autant que culturelle. L’eau adoucissait le vin, tout comme la raison devait adoucir les passions. Dans chaque coupe, les Romains cherchaient l’équilibre entre plaisir et mesure.

Le vin variait selon la qualité et le rang social

Le vin des riches n’avait rien à voir avec celui du peuple. Les élites dégustaient des crus anciens et coûteux, souvent importés des régions les plus réputées comme la Campanie. Les pauvres, eux, buvaient un vin grossier, acide et parfois allongé de résidus ou d’herbes pour masquer son goût.

La hiérarchie sociale se reflétait donc jusque dans les coupes. Les sénateurs et les patriciens pouvaient se permettre des vins vieillis en amphore, servis lors de banquets somptueux. Les esclaves ou soldats recevaient un vin appelé posca, coupé de vinaigre et d’eau.

Cette distinction renforçait l’ordre social : le vin noble appartenait aux nobles, le vin rude au peuple. Mais, au fond, chacun y trouvait son compte. Qu’il soit luxueux ou modeste, le vin restait le symbole universel de la romanité.

Quels types de vins les Romains produisaient-ils ?

Les Romains étaient d’excellents viticulteurs. Ils ont perfectionné les techniques grecques et développé une véritable industrie du vin. Mais quels types de crus produisaient-ils ? Des rouges puissants, des blancs légers, ou des vins sucrés dignes des dieux ? Voyons comment ils cultivaient et diversifiaient leurs saveurs.

Des vins rouges, blancs et liquoreux

Contrairement à une idée reçue, les Romains ne buvaient pas que du vin rouge. Ils produisaient également des vins blancs, rosés et même des liquoreux. Les vignes poussaient partout : sur les collines du Latium, en Campanie ou en Gaule. La variété des sols offrait une grande richesse aromatique.

Le vin rouge était le plus courant, souvent plus rustique. Les blancs, eux, étaient réservés aux élites, plus doux et raffinés. Quant aux liquoreux, ils accompagnaient les desserts lors des banquets. Certains vins étaient même chauffés ou parfumés avec du miel, créant des mélanges complexes.

La diversité des vins reflétait celle de l’Empire. Chaque région avait ses spécialités et ses cépages. Boire un vin local, c’était goûter à une parcelle de Rome, où qu’on se trouve.

Pour apprendre à cuisiner comme dans la Rome Antique, découvrez notre livre de recettes sur Amazon : livré en quelques jours !

Le falerne, vin prestigieux et recherché

Le Falernum était le vin le plus célèbre de la Rome antique. Produit sur les pentes du mont Falernus, entre le Latium et la Campanie, il jouissait d’une réputation exceptionnelle. Les poètes comme Horace en chantaient les vertus et les riches en faisaient un symbole de prestige.

Ce vin puissant, vieilli plusieurs années, pouvait atteindre un degré d’alcool élevé. On le servait dans les banquets des sénateurs ou lors des célébrations religieuses. Sa rareté en faisait un produit de luxe, parfois réservé aux empereurs.

Posséder une amphore de falerne, c’était afficher son statut social. Il incarnait la quintessence du goût romain : fort, noble et équilibré. Il était à la fois boisson et marque de pouvoir.

Des vins parfois épicés ou sucrés

Les Romains aimaient les expériences gustatives. Ils n’hésitaient pas à mélanger leur vin à des épices, du miel ou des herbes. Ces préparations donnaient des boissons sucrées ou relevées, adaptées aux goûts raffinés des banquets. On appelait ce type de vin mulsum lorsqu’il contenait du miel.

Les mélanges variaient selon les occasions. Certains vins étaient épicés pour les fêtes religieuses, d’autres adoucis pour les femmes ou les convives âgés. Ces vins aromatisés étaient aussi une manière de masquer les défauts d’un vin médiocre.

Ainsi, l’art de l’assaisonnement du vin témoignait de la créativité romaine. Boire devenait un acte esthétique, une recherche de perfection sensorielle.

Comment les Romains conservaient et servaient le vin ?

Conserver le vin dans un climat chaud n’était pas chose facile. Pourtant, les Romains avaient développé des techniques ingénieuses pour le garder frais et savoureux. De l’amphore au cratère, chaque récipient avait son rôle dans l’art du service du vin.

Des amphores en argile pour le stockage

Les amphores étaient le cœur du système de conservation. Fabriquées en argile, elles permettaient de transporter le vin sur de longues distances sans qu’il ne se dégrade. On les scellait avec de la résine ou du plâtre pour éviter les fuites et l’oxydation.

Chaque amphore portait une inscription indiquant l’origine, l’année et parfois la qualité du vin. Ces marques servaient de garantie commerciale. Les Romains exportaient ainsi leurs vins dans tout l’Empire, de la Bretagne à l’Égypte.

Mais les amphores avaient un défaut : leur fragilité. C’est pourquoi on les enterrait parfois dans le sable pour maintenir une température stable. Un geste à la fois pratique et symbolique, qui liait le vin à la terre.

Des celliers souterrains pour garder la fraîcheur

Les grandes villas romaines possédaient souvent des caves ou celliers souterrains. Ces espaces frais et humides étaient idéaux pour conserver le vin pendant les étés torrides. On y alignait les amphores par type, âge et provenance.

Ces lieux avaient aussi une dimension sacrée : on y entrait rarement sans permission, car le vin y “reposait”. Les Romains comprenaient déjà que la qualité du vin dépendait du temps et de la température.

Ainsi, la conservation devenait un art de patience. Le vin, tout comme l’homme, devait mûrir pour atteindre sa pleine excellence.

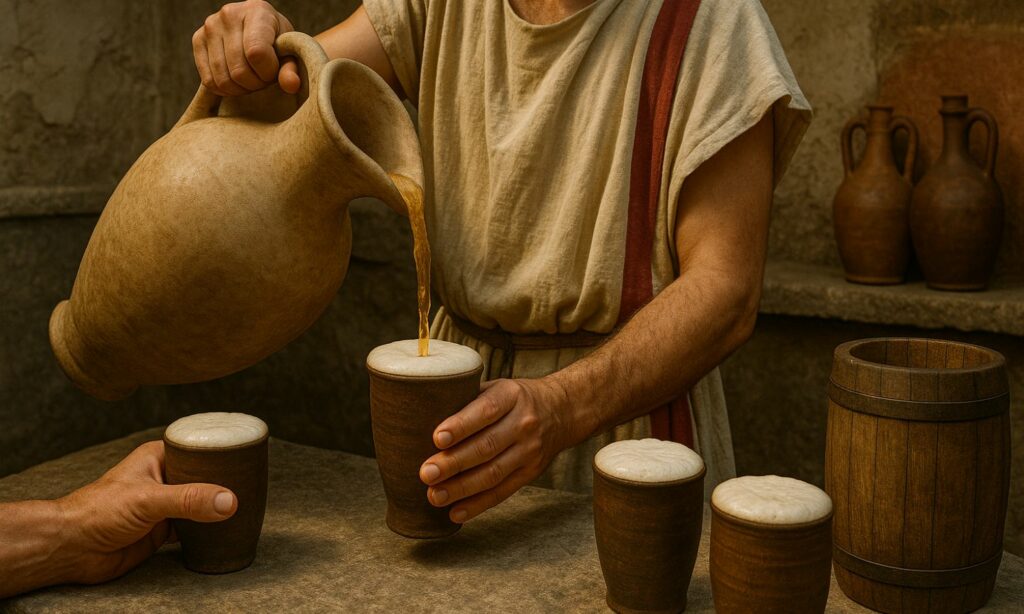

Des cratères et coupes lors des banquets

Lors des banquets, le vin était servi dans de grands cratères, sortes de vasques décorées où l’on mélangeait vin et eau. De là, on le versait dans des coupes plus petites appelées pocula ou calices. Le service du vin était une cérémonie, marquée par la hiérarchie et la bienséance.

Les esclaves versaient le vin selon le rang des invités, en commençant par l’hôte. Les coupes étaient souvent richement décorées, en argent ou en bronze, et témoignaient du raffinement des convives.

Le vin n’était pas qu’une boisson : c’était un rituel. Le partage du vin symbolisait l’union, la convivialité et l’équilibre entre plaisir et raison.

Les Romains buvaient-ils autre chose que du vin ?

Si le vin régnait en maître, d’autres boissons circulaient tout de même dans l’Empire. Certaines étaient régionales, d’autres considérées comme “barbares”. Leur consommation restait marginale mais révélatrice de la diversité des goûts et des cultures.

La bière, peu répandue et mal vue

La bière existait bien à Rome, mais elle était mal considérée. Les Romains l’associaient aux peuples du Nord, qu’ils jugeaient grossiers. Appelée cerevisia, cette boisson était parfois tolérée chez les soldats stationnés dans les provinces.

Les auteurs latins s’en moquaient souvent, la qualifiant de breuvage sans raffinement. Pour eux, seule la fermentation du raisin méritait le respect. La bière symbolisait le monde “non civilisé”.

Malgré tout, elle subsista discrètement dans les provinces celtes et germaniques, avant de regagner en popularité bien après la chute de l’Empire.

Des boissons fermentées locales

Dans certaines régions éloignées, comme la Gaule ou l’Hispanie, on produisait des boissons à base de fruits fermentés. Ces breuvages, proches du cidre ou du vin de dattes, étaient consommés par les populations rurales.

Ils servaient souvent de remplacement au vin, surtout là où la vigne poussait mal. Ces boissons locales conservaient des traditions anciennes, bien avant la romanisation.

Elles rappelaient que l’Empire n’était pas homogène : chaque peuple gardait une part de sa culture, même dans sa manière de boire.

L’hydromel, apprécié dans certaines régions

L’hydromel, issu de la fermentation du miel, avait ses amateurs à Rome, notamment dans les régions du Nord. Plus doux et plus sucré que le vin, il plaisait aux femmes et aux poètes. Certains empereurs en appréciaient la finesse.

On lui prêtait même des vertus médicinales. Mélangé à des plantes, il servait de remède contre la toux ou la fatigue.

L’hydromel, par sa douceur, symbolisait une autre forme de plaisir, plus délicate et apaisante que celle du vin.

Quelle était la perception sociale de la consommation d’alcool ?

Boire du vin était un acte culturel, mais aussi moral. Les Romains distinguaient le plaisir mesuré de l’ivresse honteuse. Pourtant, certaines fêtes autorisaient les excès, révélant le double visage de la société romaine : disciplinée, mais passionnée.

L’ivresse était mal vue chez les citoyens

L’ivresse publique était condamnée. Elle symbolisait la perte de contrôle, contraire à l’idéal romain de maîtrise de soi. Un bon citoyen devait boire avec dignité et retenue.

Les excès étaient tolérés chez les esclaves ou les barbares, mais pas chez les élites. L’ivrognerie pouvait ternir la réputation d’un sénateur ou d’un magistrat. La sobriété devenait ainsi un signe de vertu.

Boire sans raison, c’était se comporter en esclave de ses passions. Boire avec mesure, c’était être libre.

Les excès tolérés pendant certaines fêtes

Malgré cette rigueur, certaines fêtes comme les Saturnales autorisaient les débordements. Pendant ces jours de liesse, les rôles sociaux s’inversaient : maîtres et esclaves buvaient ensemble, les règles s’effaçaient.

L’alcool devenait alors un symbole de libération et de joie collective. Ces fêtes permettaient à la société de relâcher la pression, avant de retrouver son ordre habituel.

Ainsi, même dans la démesure, Rome conservait un cadre : les excès étaient permis, mais seulement à temps compté.

Le vin associé à la convivialité et à la culture

Au-delà des règles, le vin restait le ciment de la vie sociale. Il accompagnait les repas, les discussions philosophiques et les amitiés. Partager le vin, c’était partager la parole, la sagesse et la beauté de vivre.

Les Romains voyaient dans le vin un don des dieux, notamment de Bacchus, symbole de la joie maîtrisée. Il représentait la fusion entre nature, art et humanité.

Ainsi, le vin était bien plus qu’une boisson : il était le miroir de la civilisation romaine, entre plaisir et raison, liberté et mesure.

Laisser un commentaire