Comment vivaient les Romains dans leurs maisons ? À quoi ressemblaient leurs intérieurs et les objets qui rythmaient leur vie quotidienne ? Entre beauté, ingéniosité et confort, la domus romaine révèle une organisation surprenante. Découvrons ensemble les secrets d’une habitation typique de la Rome antique, reflet d’un art de vivre raffiné.

L’atrium, cœur de la maison romaine

Lieu d’accueil, de vie et de prestige, l’atrium constituait le centre névralgique de la domus. C’est là que tout commençait : les invités y entraient, la lumière y pénétrait, et la vie domestique s’y organisait. Voyons comment cet espace fascinant mêlait architecture, symbolisme et fonctionnalité.

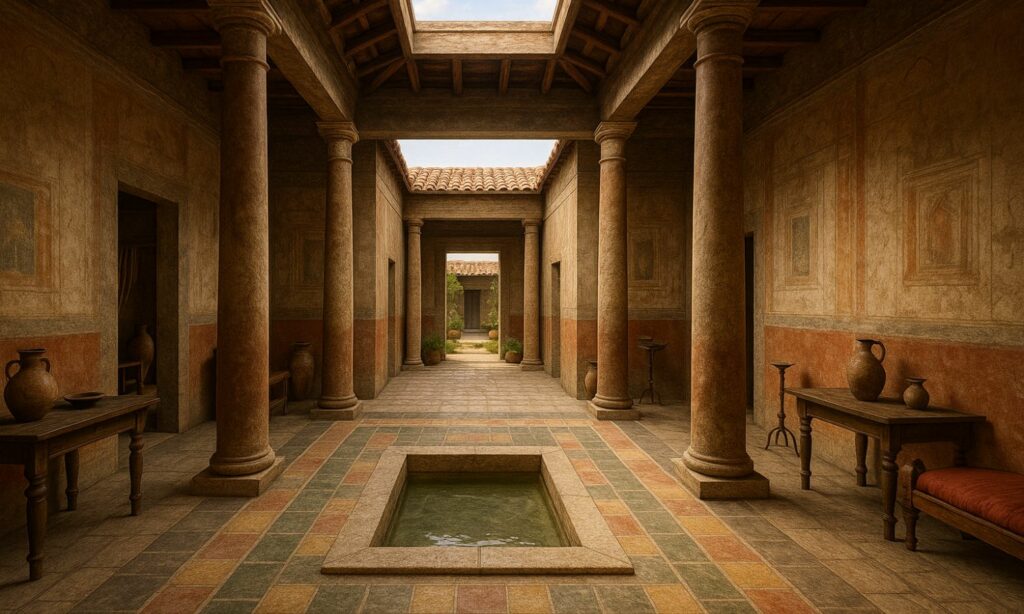

Un espace central ouvert sur le ciel

L’atrium était une vaste salle ouverte sur le ciel grâce à une ouverture pratiquée dans le toit, appelée compluvium. Ce dispositif laissait entrer la lumière naturelle et l’air frais, créant un lieu à la fois lumineux et vivant. C’était le cœur respirant de la maison, où se croisaient les membres de la famille et les visiteurs.

L’organisation de cet espace n’était pas due au hasard : tout y était pensé pour la circulation et le confort. Les murs souvent décorés de fresques, les sols en mosaïque et le mobilier disposé avec soin reflétaient la richesse du propriétaire. Même dans les demeures modestes, l’atrium restait un symbole de prestige.

La présence de cette ouverture vers le ciel donnait une impression de grandeur et de proximité avec les dieux. En effet, les Romains associaient la lumière à la pureté et à la protection divine. L’atrium devenait alors un lieu autant spirituel que pratique.

Un bassin (impluvium) pour recueillir l’eau de pluie

Sous le compluvium se trouvait un bassin rectangulaire, l’impluvium, destiné à recueillir les eaux de pluie. Ce système ingénieux permettait d’alimenter la maison en eau douce tout en participant à la décoration de l’espace. Le murmure de l’eau y apportait fraîcheur et sérénité.

Le bassin pouvait être entouré de mosaïques ou de marbre, ajoutant une touche d’élégance à la pièce. Dans certaines maisons, des canalisations souterraines reliaient l’impluvium à une citerne, garantissant une réserve d’eau constante. Cette technique témoignait de l’ingéniosité romaine dans la gestion domestique.

Au-delà de sa fonction pratique, l’impluvium était aussi un élément esthétique et symbolique. Il représentait la pureté, la vie et la prospérité du foyer, tout en montrant la capacité des Romains à allier beauté et utilité.

Un lieu de réception et de représentation sociale

L’atrium servait de salle de réception pour les visiteurs et les clients. C’est ici que le maître de maison recevait chaque matin ses invités dans un rituel appelé salutatio. Cet espace représentait donc l’image publique du propriétaire.

Le mobilier, les décorations et les objets exposés étaient choisis pour impressionner. Les masques funéraires des ancêtres, placés dans des niches, rappelaient la noblesse de la lignée familiale. L’atrium était ainsi une vitrine sociale et symbolique.

C’était également un lieu de cérémonie : on y honorait les dieux domestiques, les Lares et Pénates, dans un petit autel. Entre vie quotidienne et rituel religieux, l’atrium incarnait toute la richesse culturelle du monde romain.

Le triclinium, salle à manger des banquets

Centre des plaisirs et de la convivialité, le triclinium était la salle où se déroulaient les banquets romains. Tout y respirait la sophistication : mobilier, décor et disposition des convives. Explorons les secrets de cette pièce dédiée à l’art de recevoir et de manger.

Aménagée avec des lits pour s’allonger

Contrairement à nos tables modernes, les Romains prenaient leurs repas allongés sur des lits, appelés lecti. Trois lits disposés en U entouraient une table basse, formant ainsi le triclinium. Cette posture symbolisait le luxe et la détente.

Chaque convive occupait une place bien définie selon son rang. Les plus honorés se tenaient sur le lit central, tandis que les autres s’installaient sur les côtés. Cette disposition renforçait la hiérarchie sociale, même pendant les repas.

Les repas étaient longs, rythmés par la musique, les discussions et parfois les spectacles. Le triclinium était un lieu de vie, de plaisir et de raffinement où se mêlaient gastronomie et politique.

Décorée de fresques et de mosaïques

Les murs du triclinium étaient richement décorés de fresques colorées représentant des paysages, des dieux ou des scènes mythologiques. Les sols, souvent ornés de mosaïques, reflétaient le goût artistique des Romains.

Les couleurs vives, les détails minutieux et les jeux de perspective donnaient une impression de profondeur et de mouvement. Chaque décor racontait une histoire, créant une atmosphère immersive et prestigieuse.

L’éclairage provenait de lampes à huile posées sur des supports en bronze ou suspendues. Ces lumières tamisées accentuaient l’ambiance feutrée des repas. Le triclinium devenait ainsi un espace où l’art et la convivialité se rejoignaient.

Réservée aux convives de prestige

Tous les Romains n’avaient pas accès au triclinium. Cette salle était réservée aux invités de marque, aux amis proches ou aux alliés politiques. Y être convié était un honneur et témoignait du statut social accordé par le maître des lieux.

Les repas servaient souvent à renforcer les alliances, discuter d’affaires ou célébrer des événements importants. On y servait des mets rares : gibiers, poissons exotiques, fruits confits et vins raffinés.

Plus qu’un simple lieu de repas, le triclinium représentait le théâtre du pouvoir social. On y montrait sa richesse, son goût et sa capacité à recevoir avec faste.

Le cubiculum, chambre à coucher sobre mais fonctionnelle

Le cubiculum était l’espace le plus intime de la domus romaine. Bien loin du faste des pièces de réception, il privilégiait la sobriété et la fonctionnalité. Découvrons comment les Romains concevaient ce lieu de repos et parfois de travail.

Petite pièce avec un lit, souvent sans fenêtre

Le cubiculum était une pièce de taille modeste, souvent dépourvue de fenêtre pour préserver la fraîcheur et l’intimité. Son aménagement se limitait à un lit, quelques coffres et une lampe.

Le lit, ou lectus, pouvait être en bois simple ou orné de bronze et de textiles luxueux selon la richesse du propriétaire. Malgré la simplicité, chaque élément avait sa place et son utilité.

Cette atmosphère feutrée offrait un contraste saisissant avec l’animation du reste de la maison. Le cubiculum était avant tout un refuge personnel, loin du regard des invités.

Parfois utilisée aussi comme bureau

Outre sa fonction de chambre, le cubiculum pouvait servir de pièce de travail. Certains Romains y lisaient, écrivaient ou géraient leurs affaires privées. C’était un espace silencieux, propice à la réflexion.

Des coffrets renfermaient des rouleaux de papyrus, des tablettes de cire et des instruments d’écriture. La présence d’un petit autel domestique rappelait le lien constant entre vie quotidienne et spiritualité.

Ainsi, le cubiculum n’était pas qu’un simple lieu de sommeil : il représentait aussi le monde intérieur du maître de maison.

Meublée de manière simple et pratique

Le mobilier y était réduit au strict nécessaire : lit, coffre, tabouret et parfois une petite table. Les Romains privilégiaient la praticité à l’ornementation dans cet espace personnel.

Les coffres servaient à ranger vêtements et objets précieux. Les lampes à huile diffusaient une lumière douce, créant une ambiance reposante.

Cette simplicité traduisait une philosophie de vie : même dans le confort, le Romain cultivait la mesure et la discrétion.

Le péristyle et le jardin intérieur

Au fond de la maison, le péristyle offrait un havre de paix. Véritable jardin intérieur, il combinait architecture et nature dans une harmonie parfaite. Découvrons cet espace de beauté et de sérénité.

Une cour entourée de colonnes

Le péristyle se présentait comme une cour ouverte, bordée de colonnes soutenant un portique. Cet espace donnait accès à plusieurs pièces et servait de transition entre la maison et le jardin.

Les colonnes en marbre, parfois peintes, apportaient une touche majestueuse. Elles symbolisaient l’élégance et le raffinement du propriétaire.

Sous le portique, les habitants pouvaient se promener à l’abri du soleil tout en profitant de la fraîcheur.

Agrémentée de fontaines et de statues

Le jardin intérieur était souvent orné de fontaines, de statues et de bassins. L’eau y jouait un rôle central, évoquant la pureté et le calme. Les plantes, soigneusement choisies, embaumaient l’air de parfums délicats.

Les statues représentaient des dieux, des héros ou des animaux mythiques. Leur présence donnait un aspect sacré au lieu, rappelant la fusion entre art et nature.

Tout dans le péristyle invitait à la contemplation et à la détente, faisant de ce lieu un véritable écrin de paix.

Lieu de détente réservé aux riches familles

Toutes les maisons romaines ne possédaient pas de péristyle. Ce luxe était réservé aux plus riches familles, capables d’entretenir un tel espace.

C’était un lieu de promenade, de lecture ou de discussion entre amis. Les enfants y jouaient, les adultes y méditaient, à l’abri du tumulte de la rue.

Le péristyle reflétait la recherche du bien-être et de l’harmonie chère aux Romains, pour qui la maison devait être un microcosme du monde idéal.

Quels objets utilisaient les Romains au quotidien ?

Les maisons romaines regorgeaient d’objets du quotidien à la fois utiles et esthétiques. Ustensiles, lampes, meubles et vaisselle témoignent d’un art de vivre raffiné et ingénieux. Voyons ce que contenaient ces intérieurs antiques.

Vaisselle en céramique, en verre ou en métal

Les Romains utilisaient une grande variété de vaisselle : plats en terre cuite, coupes en verre soufflé ou récipients en bronze. Chaque matière correspondait à un usage et à un niveau social.

Les plus aisés possédaient des pièces richement décorées, tandis que les classes modestes se contentaient de poteries simples. Malgré cela, toutes étaient fonctionnelles et adaptées à la vie quotidienne.

Cette diversité montre l’importance du repas dans la culture romaine : un moment de convivialité mais aussi de distinction sociale.

Lampes à huile pour s’éclairer

L’éclairage reposait principalement sur les lampes à huile, souvent fabriquées en céramique ou en métal. Elles diffusaient une lumière douce et vacillante dans les pièces.

Leur forme variait : certaines étaient simples, d’autres finement sculptées, représentant des figures mythologiques ou des motifs floraux.

L’entretien de ces lampes faisait partie du rituel domestique, symbolisant la lumière de la vie et la chaleur du foyer.

Coffres, lits et étagères en bois sculpté

Le mobilier romain était principalement en bois, parfois sculpté ou orné d’incrustations d’ivoire. Les coffres servaient à ranger vêtements, bijoux et objets précieux.

Les lits et les bancs, recouverts de coussins et de tissus colorés, ajoutaient une touche de confort. Les étagères accueillaient des objets décoratifs ou religieux.

Ce mobilier, simple mais élégant, reflétait le goût romain pour l’équilibre entre utilité, beauté et durabilité.

Laisser un commentaire