Comment vivaient les Romains selon leur richesse et leur statut social ? Les demeures des citoyens de Rome étaient-elles toutes identiques ? À travers les insulae, les domus et les villas, l’architecture domestique romaine révèle toute la diversité d’une société hiérarchisée. Découvrons ensemble les différentes maisons romaines, témoins d’un art de vivre aussi raffiné qu’inégalitaire.

L’insula : l’immeuble des classes populaires en ville

Les insulae abritaient la majorité des habitants des grandes cités romaines. Souvent construites à la hâte, elles regroupaient ouvriers, artisans et familles modestes dans des conditions précaires. Mais comment étaient-elles conçues ? Quels étaient les défis du quotidien dans ces immeubles surpeuplés ?

Des bâtiments à plusieurs étages

Les insulae étaient de hauts immeubles pouvant atteindre jusqu’à six ou sept étages. Construites principalement en bois et en briques, elles s’élevaient dans les quartiers denses des villes, notamment à Rome et à Ostie. Les logements du bas, plus stables et plus chers, étaient réservés aux familles les plus aisées, tandis que les étages supérieurs accueillaient les plus pauvres.

Ces constructions répondaient à un besoin d’habitat massif dans une capitale surpeuplée. Mais leur hauteur et leur fragilité en faisaient des édifices dangereux : les incendies et les effondrements étaient fréquents. L’État romain tenta d’imposer des règlements pour limiter les risques, sans grand succès.

Vivre dans une insula, c’était partager son quotidien avec des dizaines de voisins. Les cours intérieures étroites et les ruelles adjacentes accentuaient le sentiment d’enfermement, tout en reflétant le dynamisme urbain de la Rome antique.

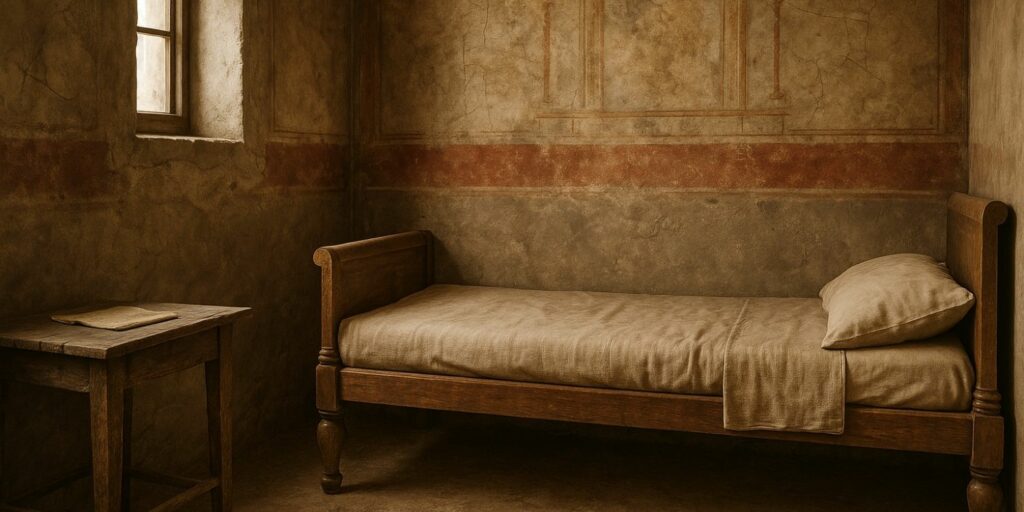

Une promiscuité marquée et peu de confort

Les insulae offraient des logements exigus, souvent sans fenêtres, mal ventilés et à la lumière rare. Plusieurs familles pouvaient partager une même pièce, séparées seulement par des cloisons de fortune. Le bruit, la chaleur et les odeurs s’y mêlaient dans un désordre permanent.

La promiscuité renforçait les liens de voisinage, mais aussi les tensions. La vie communautaire se faisait dans les rues ou sur les toits, faute d’espace intérieur suffisant. Les insulae illustraient parfaitement les contrastes sociaux romains : au pied des temples et des marchés, les pauvres vivaient dans des conditions précaires, tandis que les riches habitaient des demeures spacieuses.

Malgré leur inconfort, ces immeubles étaient le cœur battant de la ville. On y trouvait des ateliers, des tavernes et parfois des boutiques au rez-de-chaussée, donnant aux insulae une vie économique intense.

Un accès limité à l’eau et aux commodités

Les habitants des insulae dépendaient des fontaines publiques pour s’approvisionner en eau. Les étages supérieurs, souvent dépourvus d’accès direct, obligeaient les résidents à monter des seaux chaque jour. L’absence d’égouts privés et de latrines entraînait une hygiène très sommaire.

Seules les classes aisées pouvaient se permettre des logements avec un point d’eau. Les autres devaient se contenter des bains publics, véritables lieux de sociabilité dans la Rome antique. Les conditions d’hygiène y étaient toutefois aléatoires, favorisant la propagation des maladies.

Ainsi, l’insula symbolisait les limites de l’urbanisation romaine : dense, vivante, mais souvent insalubre. Elle traduisait à la fois le génie collectif et les inégalités profondes du monde antique.

Le domus : la maison individuelle des familles aisées

Le domus représentait le confort et l’élégance des classes moyennes et supérieures romaines. Construit en pierre, spacieux et décoré, il contrastait fortement avec l’insula. Mais que cachait cette organisation si particulière ? Et pourquoi le domus est-il devenu un modèle d’habitat romain ?

Un plan centré autour de l’atrium

Le cœur du domus était l’atrium, vaste pièce ouverte sur le ciel, qui servait à la fois d’entrée, de lieu de réception et de symbole du foyer familial. Au centre se trouvait l’impluvium, un bassin recueillant l’eau de pluie tombée par l’ouverture du toit.

Autour de l’atrium s’articulaient les différentes pièces : cubicula (chambres), tablinum (bureau), et triclinium (salle à manger). L’organisation spatiale reflétait l’ordre social et familial : tout partait du centre, symbole de l’unité domestique.

L’atrium, à la fois fonctionnel et symbolique, représentait l’identité du maître de maison. C’est ici que celui-ci recevait ses clients et affichait les bustes de ses ancêtres.

Des pièces décorées de fresques et de mosaïques

Le domus était un véritable écrin artistique. Les murs étaient ornés de fresques colorées représentant des paysages, des divinités ou des scènes mythologiques. Les sols étaient recouverts de mosaïques, parfois somptueuses, qui exprimaient le goût et la richesse des propriétaires.

Chaque pièce était pensée pour impressionner les visiteurs. Les couleurs vives, les perspectives trompe-l’œil et les matériaux rares contribuaient à créer une atmosphère raffinée. Les artisans romains atteignirent un niveau de maîtrise exceptionnel dans ces décors.

Au-delà de l’esthétique, ces ornements jouaient un rôle social : ils affirmaient la culture et la puissance du maître de maison, dans une société où l’image publique comptait autant que la fortune.

Un espace privé avec un jardin intérieur (péristyle)

Derrière l’atrium s’étendait souvent un péristyle, jardin intérieur bordé de colonnes. Ce lieu calme et verdoyant offrait un contraste apaisant avec le tumulte urbain.

Le péristyle servait de transition entre les espaces publics et privés du domus. On y trouvait des bassins, des statues et des parterres de fleurs, rappelant les influences grecques dans l’architecture romaine.

Cet espace était réservé à la détente et aux repas en plein air. Il symbolisait l’harmonie entre nature et architecture, principe cher aux Romains cultivés.

La villa : la résidence rurale des élites romaines

Symbole de prestige, la villa romaine se situait à la campagne, souvent à proximité de la mer ou d’un domaine agricole. Mais que cachait réellement cette résidence ? Était-elle un simple lieu de repos ou un centre économique ?

Une fonction résidentielle et agricole

La villa remplissait une double fonction : résidence secondaire pour les riches citadins et centre de production agricole. Elle abritait non seulement la famille du propriétaire, mais aussi les serviteurs, les esclaves et les ouvriers agricoles.

Les terres environnantes produisaient vin, huile et céréales, contribuant à la richesse du maître. La villa représentait ainsi une miniature du modèle économique romain : une organisation hiérarchisée où tout tournait autour du propriétaire.

Le travail agricole cohabitait avec le confort domestique. Les bâtiments utilitaires côtoyaient des espaces de vie luxueux, illustrant le pouvoir économique des élites.

Des installations luxueuses en pleine campagne

Les villas les plus somptueuses rivalisaient avec les palais urbains. Elles comportaient des thermes privés, des galeries d’art, des bibliothèques et des bassins décoratifs. Certaines s’étendaient sur plusieurs hectares, comme la Villa d’Hadrien à Tivoli.

Les propriétaires y recherchaient le calme, la beauté du paysage et la proximité avec la nature. L’architecture était pensée pour intégrer harmonieusement le bâti dans son environnement.

Les murs richement décorés, les sols en marbre et les jardins géométriques faisaient des villas de véritables chefs-d’œuvre d’équilibre et de raffinement.

Un signe de richesse et de statut social

Posséder une villa, c’était afficher son rang. Elle témoignait de la réussite économique et politique du propriétaire, souvent membre de la haute société ou sénateur.

Ces résidences servaient aussi de lieux de réception pour les invités de marque. On y organisait des banquets, des lectures et des discussions philosophiques, dans une atmosphère de sérénité et de prestige.

La villa incarnait donc l’idéal de vie romain : la maîtrise de la nature, le luxe discret et la paix de l’esprit.

Les éléments architecturaux typiques des maisons romaines

Quelles étaient les constantes de l’architecture domestique romaine ? Des plus modestes insulae aux plus riches villas, certains éléments se retrouvaient dans toutes les demeures. Voyons ce qui faisait la spécificité de ces habitations.

L’atrium, cœur de la vie domestique

Présent dans la plupart des maisons aisées, l’atrium symbolisait la vie familiale et religieuse. On y trouvait le foyer domestique et les autels consacrés aux dieux protecteurs du foyer.

Cette pièce ouverte sur le ciel apportait lumière et ventilation naturelle. Elle était le point de rencontre des membres de la famille et des visiteurs.

L’atrium reflétait aussi la culture romaine de l’accueil et de la représentation sociale. Chaque détail architectural y avait une signification.

Le triclinium, salle à manger romaine

Le triclinium était une pièce dédiée aux repas, où les convives prenaient place sur trois lits disposés en U. Manger allongé symbolisait le raffinement et la liberté du citoyen romain.

Les repas, souvent accompagnés de spectacles ou de musique, étaient un moment de convivialité et de démonstration sociale. Le mobilier et la vaisselle y étaient choisis avec soin.

Dans les villas et domus, le triclinium occupait une place centrale dans la vie mondaine et familiale.

Les thermes privés pour les plus riches

Les plus grandes demeures possédaient leurs propres bains, inspirés des thermes publics. Ces espaces de détente comprenaient plusieurs salles : frigidarium (froid), tepidarium (tiède) et caldarium (chaud).

Les thermes privés symbolisaient le luxe ultime. L’eau était chauffée grâce à un système de chauffage souterrain appelé hypocauste, prouesse technique de l’époque.

Ces espaces illustraient la recherche du confort et de l’hygiène, valeurs chères aux élites romaines.

Quelle influence sur l’habitat européen ?

Les maisons romaines ont profondément marqué l’architecture européenne. Leur conception, fondée sur l’équilibre, la symétrie et la convivialité, a traversé les siècles. Comment ces principes se retrouvent-ils encore aujourd’hui ?

Des principes repris dans l’architecture Renaissance

La Renaissance redécouvrit les modèles antiques, notamment à travers les écrits de Vitruve. Les architectes italiens s’inspirèrent des villas et domus pour concevoir des demeures à plan central.

Les cours intérieures, les colonnades et les jardins à péristyle réapparurent dans les palais florentins et romains. L’Antiquité redevenait une référence esthétique et intellectuelle.

Cette influence marqua durablement l’urbanisme européen, fondé sur la proportion et la lumière.

Une structuration spatiale toujours d’actualité

La répartition entre espaces publics et privés, héritée des domus, reste un modèle dans l’architecture contemporaine. Les maisons modernes reprennent souvent l’idée d’un espace central ouvert sur la lumière.

Les patios, les jardins intérieurs et les grandes baies vitrées sont autant de réminiscences de l’habitat romain. Les principes de ventilation naturelle et de circulation fluide en dérivent également.

Ainsi, les concepts inventés il y a plus de deux mille ans continuent d’inspirer nos habitats actuels.

Des matériaux et techniques de construction réutilisés

Les Romains ont perfectionné l’usage du béton, de la brique et des voûtes, techniques reprises dans toute l’Europe médiévale et moderne. Leur maîtrise de l’hydraulique a aussi influencé les systèmes d’eau courante et d’égouts.

Les villas gallo-romaines, retrouvées en France et en Allemagne, ont servi de base à la construction des premiers châteaux médiévaux.

L’héritage romain ne se limite donc pas à l’esthétique : il a façonné la manière même de concevoir, construire et habiter.

Laisser un commentaire