Qui étaient vraiment les gladiateurs que l’on acclame dans les films ? Comment ces combattants ont-ils marqué l’imaginaire collectif romain pendant des siècles ?

Derrière les casques et les épées, se cache une réalité complexe faite de souffrances, de passions et de contradictions. Plongeons dans l’univers fascinant de ces hommes qui vivaient pour combattre.

Qui étaient les gladiateurs dans la société romaine ?

Les gladiateurs n’étaient pas tous des esclaves contraints de se battre. Certains choisissaient eux-mêmes cette vie.

Qu’est-ce qui pouvait bien motiver un homme libre à risquer sa vie dans l’arène ? Et comment fonctionnait cet univers très codifié et hiérarchisé ?

Dans cette partie, vous découvrirez les origines sociales des gladiateurs, leur formation et les règles de leur micro-société.

Des esclaves, des prisonniers ou des volontaires

À l’origine, la majorité des gladiateurs étaient des esclaves ou des prisonniers de guerre, contraints de combattre pour le divertissement du peuple. Rome utilisait ainsi ses ennemis vaincus comme outils de spectacle, mêlant humiliation et stratégie politique. Cette violence institutionnalisée visait autant à punir qu’à divertir.

Mais avec le temps, certains hommes libres décidèrent de devenir gladiateurs. Attirés par la gloire, la promesse de richesse ou par simple goût du danger, ils signaient un contrat et intégraient un ludus. Ce choix, marginal mais réel, montrait à quel point l’image du gladiateur fascinait, même dans les classes populaires.

Qu’ils soient esclaves ou volontaires, tous devenaient la propriété de leur laniste, l’entraîneur qui les formait et les exploitait. Leur identité antérieure disparaissait, remplacée par un statut de combattant professionnel, redouté et encadré par des règles strictes.

Une formation intense dans les ludus

La vie dans un ludus, école de gladiateurs, était à la fois rude et très organisée. Les recrues y suivaient une discipline militaire stricte, encadrées par des vétérans et des instructeurs expérimentés. Chaque jour, les futurs gladiateurs s’exerçaient au maniement des armes, à l’endurance, à la stratégie et aux postures de combat.

Cette formation physique intense n’était pas seulement une question de force brute. Il fallait aussi apprendre à maîtriser les gestes précis attendus dans l’arène, car chaque coup devait être spectaculaire, lisible pour le public et conforme aux codes du combat. Un bon gladiateur était autant un athlète qu’un acteur.

L’entraînement durait plusieurs mois avant un premier combat, souvent sans mise à mort. Ce temps permettait aussi de forger l’esprit du gladiateur, son acceptation de la mort et du spectacle comme mode de vie.

Une hiérarchie interne entre les combattants

Au sein de chaque école de gladiateurs, une véritable hiérarchie régnait entre les combattants. Certains, grâce à leur expérience ou leurs victoires, gagnaient le respect de leurs pairs et occupaient un rang supérieur. On les appelait souvent les « vétérans », ou les « primus palus », selon leur catégorie.

Cette hiérarchie déterminait non seulement les conditions de vie, mais aussi les types de combats et les privilèges accordés. Un gladiateur célèbre pouvait obtenir une meilleure nourriture, un logement plus confortable ou des soins médicaux plus poussés.

À l’inverse, les nouveaux venus ou les moins performants vivaient dans la crainte constante d’un combat fatal. Ce système de mérite interne renforçait l’esprit de compétition, et servait aussi à motiver les gladiateurs à s’améliorer pour espérer survivre.

Pourquoi les combats de gladiateurs attiraient-ils les foules ?

Pourquoi des milliers de Romains affluaient-ils dans les arènes pour voir des hommes s’entretuer ? Était-ce seulement un goût du sang ?

Les jeux étaient bien plus que de simples combats : ils relevaient du rituel, de la mise en scène et même de la politique.

Dans cette section, découvrez les raisons profondes de cet engouement populaire, entre spectacle, théâtre et pouvoir impérial.

Un spectacle sanglant et codifié

Les combats de gladiateurs répondaient à des règles précises. Chaque affrontement était pensé pour maintenir un certain équilibre : deux styles opposés, des équipements spécifiques, et un arbitre pour surveiller le déroulement. Ce n’était pas un chaos violent, mais un duel codifié.

Le sang versé faisait partie intégrante de l’attraction. Le public venait chercher des émotions fortes, des coups spectaculaires, et parfois, la mort. Mais cette violence était canalisée, presque ritualisée, au point d’en devenir esthétique. Les Romains voyaient dans ces combats une manière de célébrer la force et le courage.

Le spectacle était d’autant plus captivant qu’il jouait avec l’incertitude du sort. Le public participait parfois à la décision finale : mort ou grâce ? Ce suspense ajoutait une dimension dramatique forte, presque tragique.

Une mise en scène proche du théâtre

Les jeux de gladiateurs étaient soigneusement chorégraphiés. Avant même le combat, les gladiateurs défilaient, saluaient l’empereur, parfois accompagnés de musique ou de fanfares. Les combats eux-mêmes pouvaient être précédés de scènes simulées ou de reconstitutions historiques.

Chaque type de gladiateur avait son propre costume, ses armes, son style. Cela permettait au public de reconnaître les protagonistes et de suivre le « scénario » implicite du combat. L’arène devenait un véritable théâtre de la guerre, où l’issue n’était jamais certaine.

Certains combats étaient même scénarisés pour suivre un déroulé précis, avec des moments forts attendus. Tout était pensé pour divertir, impressionner et marquer les esprits. La mise en scène contribuait à faire du gladiateur un héros tragique, parfois digne d’un acteur de tragédie.

Un moyen de renforcer le pouvoir politique

Organiser des jeux spectaculaires était un moyen puissant pour les empereurs et les élites de s’assurer la faveur du peuple. Offrir du pain et des jeux – panem et circenses – était une stratégie politique bien connue. Plus le spectacle était grandiose, plus il affirmait la puissance de celui qui l’offrait.

En finançant les jeux, les mécènes se mettaient en scène comme des protecteurs généreux. L’empereur lui-même apparaissait comme garant de l’ordre, de la justice et de la grandeur romaine. L’arène devenait un outil de propagande aussi fort que les discours.

En canalisant les frustrations sociales dans un cadre festif et spectaculaire, le pouvoir romain maintenait une forme de stabilité. Les jeux servaient à distraire le peuple, à exalter les valeurs militaires… et à rappeler que Rome dominait, même dans le sang.

Comment les gladiateurs étaient-ils perçus par les Romains ?

Le peuple les adulait, mais les méprisait aussi. Comment expliquer cette ambivalence envers les gladiateurs ?

Étaient-ils des héros, des esclaves, ou les deux à la fois ? Cette partie vous invite à plonger dans le regard que les Romains portaient sur ces combattants.

De la fascination au rejet, en passant par la célébrité, les gladiateurs occupaient une place unique dans l’imaginaire collectif.

Des figures admirées et méprisées à la fois

Les gladiateurs suscitaient une fascination profonde dans la société romaine, mêlée d’un mépris social persistant. Ils représentaient le courage, la force, la virilité, mais restaient des figures marginales, souvent d’origine servile ou étrangère. Leur statut restait donc ambigu.

Admiration et dégoût coexistaient. On les acclamait dans l’arène, mais on évitait de les fréquenter dans la vie quotidienne. Cette double perception reflétait une société très hiérarchisée, où même les héros devaient rester à leur place. Ils étaient des instruments de spectacle, pas des citoyens à part entière.

Certains Romains, notamment parmi les élites, voyaient les gladiateurs comme des symboles de décadence. Leur popularité auprès du peuple inquiétait parfois, surtout quand elle dépassait celle des hommes politiques ou des soldats.

Une vie de gloire… ou de misère

La vie d’un gladiateur oscillait entre lumière et ténèbres. Ceux qui remportaient plusieurs combats pouvaient accéder à une forme de célébrité. Leurs noms étaient chantés, leurs portraits peints sur les murs, parfois même gravés sur des objets du quotidien. Ils pouvaient recevoir des cadeaux, de l’argent, voire des faveurs sexuelles.

Mais pour la majorité, la réalité était bien plus sombre. La discipline dans les ludus était impitoyable, les blessures fréquentes, les morts nombreuses. La nourriture était souvent rationnée, et les soins médicaux rudimentaires. Hors de l’arène, ils redevenaient des hommes isolés, sans véritable droit.

Cette vie faite de hauts et de bas accentuait le mythe du gladiateur : un homme en lutte constante contre le destin, un symbole vivant de la précarité et de l’exploit.

Certains devinrent de véritables idoles

Malgré les dangers, certains gladiateurs devinrent des stars à part entière. Des noms comme Spartacus sont passés à la postérité, mais bien d’autres, aujourd’hui oubliés, furent adulés à leur époque. Les femmes, en particulier, raffolaient de ces figures viriles et dangereuses.

Les poètes évoquaient leur beauté, leur courage. Des rumeurs circulaient sur leurs aventures amoureuses avec des matrones de la haute société. Leur image inspirait des fresques, des statues, des bijoux. Ils faisaient vendre, et devenaient parfois des symboles de mode.

Dans un monde romain où la célébrité était rare pour les classes inférieures, ces gladiateurs représentaient une forme d’ascension par le courage. Même s’ils n’étaient jamais pleinement acceptés, leur légende brillait bien au-delà de l’arène.

Quels types de gladiateurs existaient ?

Saviez-vous qu’il existait plusieurs catégories de gladiateurs, chacune avec ses propres armes et techniques ?

Pourquoi certains portaient un filet et d’autres un lourd bouclier ? Quels étaient les duels les plus populaires dans les arènes ?

Dans cette partie, plongez dans l’univers des classes de combattants et découvrez comment leurs différences nourrissaient le spectacle.

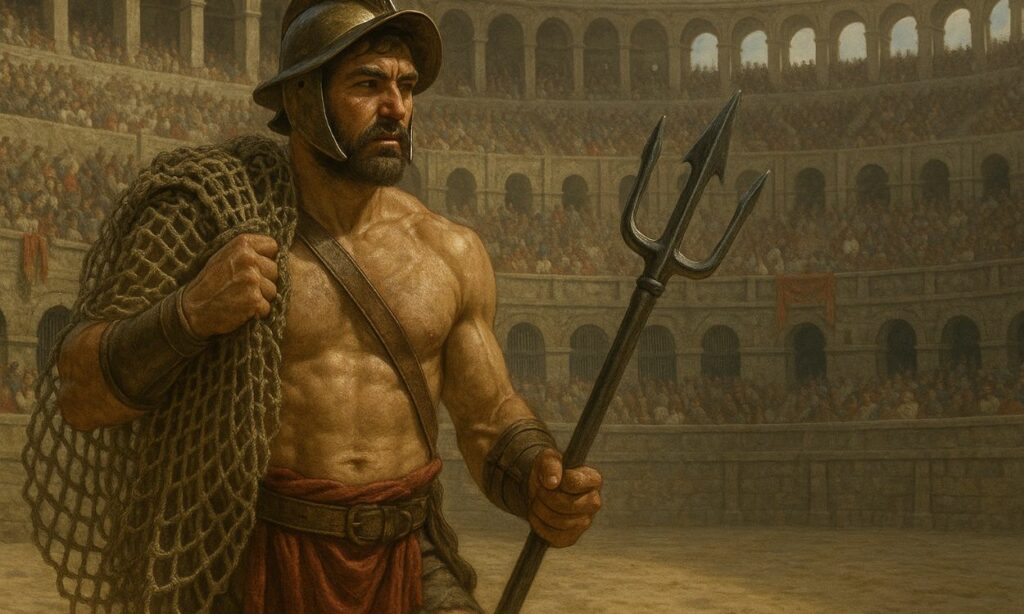

Le rétiaire et son filet

Le rétiaire était l’un des gladiateurs les plus reconnaissables grâce à son équipement unique. Armé d’un filet (rete), d’un trident et d’un poignard, il combattait sans casque ni armure lourde, misant tout sur sa vitesse et son agilité. Son rôle était de piéger l’adversaire dans son filet avant de le transpercer.

Cette apparente vulnérabilité fascinait le public, car le rétiaire incarnait le chasseur rusé face à des adversaires plus puissants physiquement. Son style de combat était basé sur l’esquive, la précision et la stratégie. Il devait tourner autour de son ennemi, trouver la faille, frapper vite et fuir les assauts.

Souvent opposé à un mirmillon, le contraste entre les deux combattants créait un duel théâtral très apprécié. L’intelligence du rétiaire contre la force brute du mirmillon offrait un combat équilibré et spectaculaire, empreint de tension et de surprise.

Le mirmillon, lourdement armé

Le mirmillon était l’archétype du gladiateur massif et puissant. Équipé d’un large bouclier rectangulaire (scutum), d’un casque à crête et d’un glaive court (gladius), il représentait la force pure. Sa silhouette imposante et son armement en faisaient un adversaire redoutable dans l’arène.

Son style de combat reposait sur l’endurance et l’agressivité. Il avançait lentement, bloquant les attaques avec son bouclier avant de contre-attaquer violemment. Le mirmillon n’avait pas besoin de finesse : il écrasait par sa présence et sa force physique.

Son principal opposant était souvent le rétiaire. Ce duel opposait deux visions du combat : la stratégie contre la brutalité. Le mirmillon incarnait aussi le soldat romain idéalisé, ce qui renforçait son prestige auprès du public.

Le thrace et sa petite épée

Le thrace était inspiré des combattants originaires de Thrace, une région du sud-est de l’Europe. Il portait un petit bouclier rond (parma) et une épée courte appelée sica. Son casque possédait souvent un large plumet et une visière décorée, donnant un aspect théâtral à sa tenue.

Son style de combat était vif et agressif, reposant sur des attaques rapides et des déplacements constants. La forme de son épée lui permettait de frapper dans les zones protégées, comme sous le bouclier ou autour du cou. Il devait être rapide, précis et imprévisible.

Le thrace affrontait généralement des adversaires plus lourds, comme les hoplomaques ou les mirmillons, créant des confrontations spectaculaires et déséquilibrées en apparence. Cette asymétrie renforçait le suspense du combat, car tout pouvait basculer en un instant.

Quelle était la fin de carrière d’un gladiateur ?

Tous les gladiateurs ne mouraient pas dans l’arène. Mais que devenaient-ils après ?

La liberté, la reconversion, la mort… leurs destins étaient multiples, parfois tragiques, parfois glorieux.

Dans cette dernière partie, découvrez ce qu’il advenait de ces combattants une fois les acclamations retombées.

La liberté pour les plus chanceux

Certains gladiateurs, après de nombreuses victoires, pouvaient obtenir leur liberté. Ce privilège était symbolisé par une épée en bois appelée rudis, offerte par l’organisateur des jeux ou par le peuple lui-même. Être libéré signifiait sortir du statut d’esclave et retrouver une vie civile.

La liberté n’était jamais garantie. Il fallait survivre à de nombreux combats, impressionner le public, et parfois bénéficier d’un coup de pouce politique. Pour beaucoup, ce rêve restait inaccessible. Mais ceux qui y parvenaient devenaient des exemples d’honneur et de bravoure.

Une fois libres, certains choisissaient de rester dans le milieu, par attachement ou manque d’alternatives. D’autres tentaient de mener une vie discrète, loin des projecteurs, espérant échapper aux fantômes de l’arène.

La reconversion en entraîneur ou garde du corps

Les anciens gladiateurs disposaient de compétences très recherchées, notamment dans la protection et l’entraînement. Beaucoup devenaient doctores, c’est-à-dire entraîneurs dans les ludus, transmettant leur savoir aux nouvelles recrues. Leur expérience leur donnait autorité et respect.

D’autres se reconvertissaient comme gardes du corps pour des riches citoyens ou des personnages politiques. Leur allure, leur réputation et leur maîtrise des armes en faisaient des protecteurs très efficaces. Certains fondèrent même des petites milices privées, louant leurs services à prix d’or.

Cependant, ces carrières étaient souvent précaires. Les anciens gladiateurs restaient marqués par leur passé, et leur intégration dans la société restait difficile. La violence restait leur seul véritable capital.

La mort dans l’arène pour la majorité

Pour la plupart des gladiateurs, l’arène était aussi l’ultime tombeau. Peu atteignaient la liberté, et beaucoup mouraient au combat, parfois dès leur première apparition. Leur vie était courte, intense, vouée à satisfaire le public dans un jeu cruel et sans pitié.

Les combats, même non mortels à l’origine, dégénéraient souvent en exécutions, surtout lorsque le public réclamait le sang. Le pollice verso (pouce tourné) décidait parfois du destin du vaincu, livré à la volonté de la foule ou de l’empereur.

Ces morts tragiques nourrissaient le mythe du gladiateur. Ils étaient les héros sacrifiés d’un empire qui aimait autant la gloire que la cruauté. Leur souvenir, mêlé de grandeur et d’horreur, continue d’alimenter les imaginaires jusqu’à aujourd’hui.

Laisser un commentaire